Historia de unas botas

Gloria Fernández Sánchez

Ya daba igual, todo se había ido difuminado y Nikolái se hundía en la más apática de las emociones. Siempre creyó que una batalla se asemejaría a una partida de ajedrez. Nada más falso. Escenas sueltas, caleidoscopio, confusión y aturdimiento. ¿Debería seguir adelante? Sus compañeros de batallón yacían bajo los cascotes de un muro y, como reza la sabiduría popular, ¿para qué vivir sin amigos?

Hacía tanto frío que el hambre casi era imperceptible; la debilidad fluctuaba igual que los envites del sueño, cuando se está exhausto y no desea uno rendirse a él. Ayer había comido una rata, sabía que le suministraría fuerza otra jornada más.

Nikolái evocó a su madre, que estaría orando en esos momentos allá, en la lejanísima Moscú. Una imagen diáfana se acercó a sus ojos, soslayando el humo y el hielo. La vio arrodillada ante su icono, con una velita encendida, si es que había conseguido cera en alguna parte. Rezaría por él al santo patrón Dimitri, en quien tanta fe depositaba, ya que atendía sus peticiones.

—Si me duermo, moriré. Y mamá no podría resistirlo, se rompería por la mitad. Se iría conmigo de la tierra.

Hacía tan poco, parecía tocarlo con los dedos, que se rodeaba de los colegas del Instituto para reír, fumar a escondidas, darse patadas al cesar las monótonas clases. La vereda de hayas, violácea al ocaso dulce de recogida. El hogar pintado en colores chillones; modesto, pero limpio y acogedor. La risa de su hermana.

—El pie derecho. Intolerable. Este hormigueo va a volverme loco.

Cómo sucumbieron sus nuevos camaradas, sin haber ni usado su fusil, ese Mosin Nagant que él seguía portando. Los chicos temerosos, qué cerca el inicio del tránsito: un parpadeo y ya acabó el afán noble de la existencia. Solo uno era mayor de edad. Todos llamaban a su madre a gritos, ven, ven y ayuda, madre, dónde te has metido. Si él debía sacrificarse por Rusia, intentaría exclamar algo más varonil. Algo como: Bien hecho, Siempre, La patria…

—Vaya uno a saber qué diré…

Tornó el calambre bajo el tobillo, la única parte del organismo que sentía viva. No quería evocar el diagnóstico: pie de trinchera. Aunque sabía muy bien que se trataba de eso: el edema rojo, la pulsación de los ganglios. Se lo había explicado el sargento Rostóvtsev. El origen de su tortura. La bota de fieltro, su válenki, se hallaba agujereada: no osó mirar su interior.

Entonces lo vio. Bajo polvo, que se congelaba y caía como granizo. A un asqueroso boche, recién muerto. Este detalle tenía su importancia; con la rigidez cadavérica, y bajo tal temperatura, hubiese sido imposible quitárselas.

—¡Qué botas! ¡San Dimitri!

El joven Friedrich, estudiante de violín y excelente pianista, adorado primogénito de una dama bávara y piadosa, había recibido un disparo de los francotiradores que coronaban cada edificio en pie de la ciudad. Su último gesto había sido abrazarse a la placa de identificación, la Erkennungsmarken, el óvalo de cinco centímetros que lo diferenciaría de otro cadáver.

—Algo bueno trajo este día.

Tiró de las botas de marcha, cuero aún intacto, con talón de herradura, y las pudo extraer sin mucha dificultad. Dentro se apoltronaban las polainas feldgrau y los calcetines grises con la raya blanca. Cerró los ojos al calzarse. Notó algo de calor humano y un alivio placentero, como morfina. Un susurro:

—¡No lo hagas, camarada! ¡Es ruin y me obligan a ejecutarte!

—¿Estás loco? No me he dado cuenta de que andabas por ahí. Solo quiero salvar mis pies, pedazo de idiota.

El otro soldado se relajó un momento, mientras él mismo le quitaba el Mantel, el abrigo, también en excelentes condiciones.

—Soy de la patrulla que liquida a los caníbales. ¿Qué quieres? Uno hace lo que le ordenan. Mira a este Fritz: ya le han cortado las nalgas.

Torció ligeramente los hombros. Un charco de sangre. No había un fallecido con glúteos, ni difunta con pechos en Stalingrado.

—Se entiende que en caso de necesidad… Pero me ha caído esto de la brigada. En cuanto detectamos una hoguera, aun minúscula, hemos de ir.

—¿Y has ejecutado a tus hermanos? ¿No son suficientes los que liquida el enemigo?

—Comprende que no todo vale. No todo, no todo…

Y parecía delirar. Sus ojos giraban, sonreía igual que un iluminado.

Nikolái, que aún temblaba, espetó.

—Pues yo he oído que lo que hacen esas patrullas es…

—¡No lo digas, hombre! ¡Cállate!

—¡Comerse a los caníbales! Yo no juzgo. ¿Quieres quedarte solo? Aquí no te ven.

—¿Y tú?

—Se dice que el Volga ha dividido a estos cerdos, y que queda poco. Tengo fe en la victoria. ¡Hay que aguantar!

Nikolái se fue reptando, pero más seguro, fortalecido. Para engañar al estómago masticaba piezas de correaje. Evitó darse la vuelta, el otro ya habría troceado al alemán. A pesar de los veinte grados bajo cero, cuando salía el sol se diría resucitar en aquel apocalipsis.

—¡Debería venir el general Zhúkov! No digo nada sobre Chuikov, quién soy yo, aunque… esto es un agujero insoportable.

Altas vigas, tan grises como el cielo, se elevaban. La osamenta de un hogar, de un prostíbulo, de un colegio. Pegó un golpe a una tubería ancha. No había nadie. Muchos nazis dormían en su interior. No temían a la asfixia. A veces se encontraban cadáveres atascados.

No supo ya si era de día o de noche, perdida toda estructura temporal. Vagaba sin superiores, a la deriva: se acostaba donde hallaba un rincón caliente.

Alguien lo llamó. Detuvo la respiración, con esfuerzo. Sangre. Una trampa. No era ruso, hablaba muy mal el idioma, pero vestía el uniforme, el telogreika.

—¡Compañero, acércate! ¡No me dejes morir solo!

Se tiró junto a él, buscando la última tibieza de su cuerpo.

—¿De dónde eres tú, camarada?

—Soy español. Mi nombre es José Manuel Arroyo. ¿Te acordarás?

—No, amigo.

Le puso la mano en la frente: eso consolaba, según creía.

—Mi madre se llama Asunta.

—¡Ah! ¡Pobres madres! Hemos venido por ellas, ¡para partirles el corazón!

Entonces quedó el chico allí, con los ojos abiertos, respiró más fuerte una vez y se dulcificó su afán. Las filas de piojos huían por mangas y perneras, buscando mejor habitación. Nikolái echó un vistazo. Naturalmente, el español no llevaba un gramo de alimento en los bolsillos. Cogió su navaja suiza, con cuchara y cortaúñas, y sus calcetines, que usó de bufanda.

—Más vale que deje esta vendimia de trapero. No quedan ni energías para el transporte.

Los movimientos se subdividían; a lo lejos los tiros se dirían taponazos de champán.

—Un día de estos es mi cumpleaños. ¡Pues vaya fiesta!

Percutían los disparos de Vasily Saytev, el hombre con mejor puntería de la batalla. Adiestraba a un sargento y a dos cabos: decididos, rubicundos.

Entonces Nikolai murió. De golpe, sin sufrimiento alguno. Solo le dio tiempo a murmurar “¡Mamá! ¡Madre!”. Urs Land lo había matado, pero eso lo habría podido hacer casi un niño. Andaba el soviético dando tumbos, delirante, como un blanco móvil.

—Uno menos. ¡Malditas ratas!

Urs, hijo de unos campesinos muy simples, que no sabían leer ni escribir, aun tras las clases del maestro, quien insistía a pesar de ser ya mayores, y que desesperaba, iba pensando. Él estudió Jurisprudencia y, a veces, se había avergonzado de sus propios padres, de lo tosco y burdo de su conducta. Ahora comprendió que llorarían por él siempre, mientras los señoritos de la Facultad no recordarían ni su nombre. Cuánto le hubiese gustado pedir perdón. Besar sus manos, nudosas como sarmientos.

—Estoy tan flaco que da horror tocarme.

La dieta del VI Ejército consistía en 50 gramos de pan y un litro caliente de agua, con irisaciones. Le echaban pimentón, tras advertir a la tropa que aquello era caldo de verduras. Urs caminaba con unos harapos en los pies, arrastrando el fusil Mauser, como quien pasea a un perro. Cuando vio las botas de marcha, se estremeció. En dos minutos ya las llevaba puestas, con polainas y calcetines.

—Vuelvo a nacer.

Entonces, y siguiendo su ejercicio diario, comenzó a anotar mentalmente los placeres del día. Había salido un momento el sol, y durante varios minutos le había dado en el rostro. Un rato pudo olvidar dónde estaba, y sintió confitura de arándanos en el paladar, el beso de su novia en la nuca, el chisporroteo de la chimenea que encendía el padre a las tres, nunca antes, en las rodillas. Un vino caliente con especias. No, eso no había sucedido; delirios o chispazos. Incapaz ya del dominio de su mente. A pesar de ir bien calzado, solo podía pisar muertos. Tornó un ascua de vitalidad a su espíritu claudicante.

—¿Cuándo llegará la ayuda aérea?

Y miraba con avidez aquel cielo plomizo, que no consentía el vuelo de los aviones de Goering.

—Traerán alimentos, mantas, medicinas. Nos evacuarán.

En los límites de lo que se diría el horizonte, brillaban unos puntos de luz, como cristales de topacio. Mas enseguida surgió el temido viento del nordeste.

—¡Hay que ser un animal para sobrevivir aquí! ¡Maldita Rusia!

Evocó su Facultad, la ordenadísima biblioteca, símbolo de una civilización muy otra y, sin duda, superior. Vio los durmientes y alguna traviesa del tren que, antes de la hecatombe, unió Stalingrado con Novorosíisk, cuando ir a algún lugar tenía sentido.

—El general Paulus hará lo imposible. El Führer confía plenamente en él. Pero los han enredado en el bucle del Volga, eso se oye; esto parece un patio de vecindad. Hay tantas noticias, todo son murmuraciones. Faltas o ciertas, quién sabe. También se dice que los blindados de Hoth se replegaron. ¡No lo creo! ¿Cómo nos iban a abandonar a nuestra suerte?

Se sentó un rato allí, expuesto. Sabía que la casa de Pavlov se hallaba cerca. Mantenían los ocupantes del inmueble una resistencia encarnizada e insólita, por ser el portón de entrada de víveres, arropando el túnel de aprovisionamiento. A veces fantaseaba con desertar, por si le escupían los rusos algo de comida. ¡Aquellas alimañas!

—Triste gracia que sea esta la última ciudad que vaya a conocer. Calle a calle, sótano a sótano, cada habitación o maderamen. Este turismo nauseabundo, con el olor enfermo a cadáver.

Pensó en un modo digno y rápido de morir. A pesar de tener los pies calientes, el corazón se le enfrió de una forma terrible.

—Si me acerco a aquella casa, cuyo afán es matar transeúntes, me eliminarán. Como casi no quedan municiones, apuntan con perfección al cráneo. ¡Es gloria bendita!

Pero aún restaban grandes dosis de amor a la existencia, algo que sucede a quienes, aun hallándose en el infierno, no han cumplido los veinte años.

—Para mis padres seré un héroe, eso suavizará mi fin: caído en campo de batalla. Mil veces mejor que aparecer tullido y servir de carga y angustia. O que la incertidumbre provocada al volver prisionero. De todos modos, en las marchas forzosas no sobrevive casi nadie.

La alegría de calzar nuevamente las botas reglamentarias se esfumó del todo.

—Lo que más fastidia es que nunca me he acostado con una mujer. Solo una vez se presentó la ocasión y me dormí a causa de la borrachera. Creyendo que tendría otras mil oportunidades. ¡Qué imbécil! ¡Era una chica preciosa!

No fueron ni cinco minutos los que anduvo, absorto en sus reflexiones, cuando le llegó esa bala que la diosa Fortuna había fundido para él.

Bajó de la terraza Vladimir, el chico que había acabado con sus murmullos. Se decía que gozaba de la vista de un lince. También que estaba locamente enamorado de su novia, la camarada Irina, otra francotiradora muy hábil. Llevaban ya dos meses sobreviviendo en la casa Pavlov.

—¡Las observé desde la azotea! ¡Se me están congelando los malditos pies! Estos cerdos nazis ¡saben hacer botas!

Tiró los restos de su calzado. Entonces vio a su compañera, que descendía los últimos escalones. Se quedó muy pálida mirando el suelo y, con dulzura, quitó algo de nieve.

—¡Mira, Vladimir! ¡Ven aquí!

Unos brotes emergían del pesado letargo invernal. Contenían una flor aún encogida y perezosa ante el frío, como un embrión.

—Chico, la vida sigue. Es la primavera.

—¡Qué optimista eres! ¡Será un harapo! ¡En este paraje de desolación!

—No, son capullos. ¡Es casi milagroso!

—Uno ve lo que quiere ver. Yo solo miro el infierno de Dante.

Vladimir hablaba así porque leía mucho, incluso al finalizar el día, a la mísera luz de la fogata. Portaba sin cejar su tesoro: un libro diminuto de poemas clásicos.

La joven sonreía abiertamente por lo que el novio se asustó, ya que había visto enloquecer a demasiados camaradas.

—¡Ya es febrero!

—¡Si tú lo dices! ¿Quién lleva la cuenta?

A pesar de estar sucia, flaca y con el cabello apelmazado, nunca la había sentido tan hermosa. Se sonrojó; los ojos vivos, ardientes, escrutaban con avidez el universo. Iban a tener hijos, seguro, eso ni se dudaba, era una mujer fuerte; muchos vástagos que los harían trabajar, soñando con un mañana inimaginable.

Una bandera roja se alzó en un edificio lejano. Luego otra. Y otra más.

—¿Qué sucede, camaradas?

—Los alemanes estaban metidos en un supermercado, en el Univermag. El mariscal, dicen que ya lo habían ascendido, dormitaba en un catre, delirando tras una cortina. Se han rendido, al fin. Ese monstruo, Paulus, está hablando en la fortaleza. Ya no podían más, ahogados en la fábrica… Dicen que Voronov intercambia unas palabritas con él… Hemos ganado, que es lo importante.

—¿Es una victoria, entonces?

—¿Estás sordo, hijito? ¡Pero atención! Ahora los boches se pondrán rabiosos y ofrecerán resistencia. El peligro es de otra clase. A celebrarlo, sí, pero con los ojos más alerta que nunca. Saben que caer prisionero es morir.

Vladimir e Irina se abrazaron, casi sin saberlo, enfilando un camino que reconocían. Llegaba hasta un promontorio, el Mamáyev Kurgán, con algo de visibilidad. Los soviéticos se besaban en la calle, cualquier hombre con cualquier mujer; hasta los viejos sin dientes corrían tras las muchachas, tambaleándose por la inanición.

He aquí uno que encuentra una balalaika; otro, algo de vodka. ¿Dónde lo guardaban? ¡Qué importan ya los detalles, si el enemigo capitula!

—Toma, bebe, amigo. Aún queda algo.

Ellos no podían unirse a las celebraciones, aturdidos por el tamaño del amor y por la magnitud de la tragedia. Callaban, inclinando el cuello. Bajo la herradura de la bota alemana crujía el hielo fantasmal y, unos centímetros más allá, se aposentaba la muerte.

Aunque, aún más hondo, germinaba ya el torpor de la vida, bostezando como una reina que torna de su exilio. Sabiendo que les esperaba el futuro, se desentendían del miedo y caminaban. Y el sol, esa moneda de platino, surgía sobre el paisaje terrible.

Sasebes, un soldado de Arse (1)

Carlos-Alberto Precioso Estiguín

Al despuntar el alba de aquel día, seguía haciendo frío; casi tanto como en el invierno que había acabado varias semanas antes. Realmente, pensó Sasebes (2), el tiempo era cada vez más cambiante e impredecible; no cabía confiar en los vaticinios de los arúspices. Ahora que ya había visto la señal luminosa de la torre del sur (3), el joven soldado se consoló pensando en que, con la hoguera que se aprestaba a encender en la parte superior de la atalaya, poco a poco desaparecería la punzante sensación de frío que, pese a la manta con que se cubría, agarrotaba con dolor sus extremidades.

Con seriedad y responsabilidad infrecuentes de su juventud, una vez que comunicó las novedades a sus compañeros de la torre de levante (4), a escasas tres millas, al calor de la lumbre Sasebes pudo dar cuenta de las escasas viandas que aún conservaba hasta su vuelta al cuartel en un par de jornadas; lo mejor, el vino que, calentado en los rescoldos de la hoguera, acabó por despertarle y tonificarle. Al ver la respuesta de la otra torre, se alegró de que, por una vez, Isbataris y el otro recluta cuyo nombre había olvidado, no se hubieran dormido y, así, el parte de la noche habría ya llegado al Senado a través de la decena de atalayas que se alineaban en paralelo al río hasta llegar a los bastiones de su bien guardada ciudad, Arse (5).

Mientras el sol iba posesionándose de un despejado cielo primaveral, el muchacho descendió a la planta baja de la atalaya donde su caballo aguardaba con algún signo de impaciencia su ración de forraje, que el joven no tardó en ofrecerle, junto con las caricias que siempre propinaba al animal que desde hacía casi tres años le acompañaba. Abrió la poterna y situó la pesada rampa de madera de encina que servía de acceso a la torre hasta que al caer la tarde la retirase, quedando aislada.

Cubriéndose con la capa que la milicia arsetana había empezado a utilizar desde que la presencia de mercaderes y embajadores de la lejana Roma se hizo más frecuente en la ciudad y que, maldita sea, realmente calentaba (¿paenula, le llamaban…?), el soldado franqueó el pequeño muro que, más que proteger, circundaba la atalaya, e inició su ronda por las proximidades.

Vio las huellas de los jabalíes que habían bajado a beber durante la noche alrededor de la pequeña charca que se había formado a poniente con las últimas lluvias caídas, y que ahora reflejaba los destellos del sol, triunfante ya en el firmamento. Más allá de esto, ni en la gran llanura que se extendía frente a él, ni en las montañas al norte, observó actividad alguna; seguramente los turboletas (6) tenían tan pocas ganas de problemas como él mismo. Esta circunstancia, junto con la quietud de la mañana, hizo que una reconfortante sensación de tranquilidad invadiera al joven arsetano; tanto, que dejando sobre unos matorrales su lanza de buen hierro, se quitó el capacete con que cubría su cabeza y, en completo recogimiento, alzando los brazos formuló las oraciones rituales que tan a menudo olvidaba pronunciar.

Con el pasar de las horas, empezó a extrañarse ante la tardanza de Basped (7), su compañero en la atalaya y por quien sentía inmensa devoción; ya debería haber regresado de Arse, con las instrucciones que su general, el osado Murro (8), orgullo del pequeño pero aguerrido ejército arsetano, daba a las posiciones que guarnecían los límites del territorio, cada vez más amenazado. Aunque no ignoraba que desde hacía algún tiempo los turboletas codiciaban los trigales de las llanuras, los viñedos y las ricas huertas que se extendían en los bancales junto al Pallantia (9), el río de Arse, cuyo nacimiento estaba casi en la propia frontera entre ambos territorios, Sasebes, sin embargo, no albergaba ni odio ni animosidad alguna hacia aquellos rudos montañeses, que nunca le habían hecho daño alguno. Aún más: sentía cierta compasión, por aquellos pobres labriegos, que apenas lograban arrancar unos pocos granos de cereal de sus pedregosos campos.

Pocas jornadas antes había franqueado la frontera un grupo de turboletas, de los que se empleaban como jornaleros aguas abajo en alguna de las fincas agrícolas de las afueras de Arse. Eran unos individuos, que debiendo ser jóvenes carecían ya por completo de dientes; con su andar encorvado, arrastrando los pies, parecían auténticos ancianos. Junto a ellos, ayudados de algún pequeño asnejo que transportaba sus mínimas pertenencias, caminaban sus mujeres y sus hijos, pelirrojos bastantes de ellos, y, todos, sucios, famélicos; la visión del cortejo no pudo resultar más triste para Sasebes y Basped. Los turboletas les ofrecieron algunos quesos que llevaban en sus alforjas, y éstos, compadecidos de la miseria que se enseñoreaba del grupo, añadieron algunas monedas más a las pocas que les habían pedido por la mercancía. Tristes y miserables, sí, pero, desde luego amenazantes no parecían precisamente aquellos turboletas.

El joven soldado sabía que la antipatía, el miedo, el odio incluso, a los turboletas, no era general ni permanente en Arse. De hecho, reparó en que cada ola de rechazo al pueblo vecino solía coincidir con la previa visita de alguna legación romana (10), llegada en sus impresionantes barcos de amenazante espolón y tres filas de remeros por banda, y, según se decía, con suficiente oro y púrpura para comprar a todos los miembros del Consejo. Cuántas veces le había dicho Basped que su padre -que, como delegado del próspero comerciante de vino Alorco (11), tenía mucha relación comercial con ellos y con los navegantes de Emporion y de Massalia, amigas de Roma- insistía que no eran gente de fiar, que detrás de su aparente buena voluntad se escondía una voracidad sin límites y el deseo que apenas lograban disimular de dominar todas las tierras que rodeaban el mar al que los arsetanos debían su prosperidad.

Y todo por un acuerdo que, según se decía, los romanos habían alcanzado hace algo más de un lustro con los poiniki (12), y que situaba a su ciudad (Saguntum, la denominaban ellos) bajo la protección “del Senado y del Pueblo de Roma”, una fórmula que Sasebes juzgaba, si no eficaz y convincente, cuanto menos, eufónica.

El joven no olvidaba al primero de aquellos legados romanos que vio, y que tanto menudeaban ahora en Arse. Sexto Tulio Marciano se llamaba; agente in res decían que era, expresión que, sin significarle nada a Sasebes, le resultaba… inquietante, sí, inquietante como el propio aspecto del individuo. Pero aún más que Marciano le impresionó vivamente la escolta que le acompañaba: ocho hombres de unos treinta años, fornidos, todos ellos con una coraza dorada que reproducía los músculos del torso y casco metálico con un penacho de blancas plumas; seguían a su jefe donde fuera. Le sorprendía la corta espada que llevaban pendiendo de un tahalí, que desde luego no podía compararse a la falcata propia de estas tierras; pero le inquietó pensar que si semejantes guerreros confiaban en ella, debía ser porque les bastaba un arma así para imponerse a cualquier adversario.

Pocas jornadas después de zarpar Marciano y su guardia, el Consejo emprendió una expedición contra los turboletas, en represalia a una incursión (13) que éstos habían llevado a cabo hacía tiempo; tanto, que casi ni los más viejos de Arse la recordaban. A qué venía desempolvar ahora viejas querellas, heridas antiguas ya cicatrizadas, se quejaban algunos ciudadanos… En fin, la campaña, de apenas tres semanas (en la que Sasebes, todavía adolescente, no participó), fue exitosa para los arsetanos, sin apenas bajas, causando gran daño a los enemigos, devastando su tierra y haciendo docenas de esclavos; los poiniki o cartagineses, de quien se decían amigos, no intervinieron en su ayuda.

Sin embargo, el muchacho creía cada vez más firmemente en aquello que su madre no se cansaba de repetir: la paz es el mayor bien del que las ciudades pueden disfrutar.

A propósito de los que venían de la lejana Qart Hadasht (14), tampoco Sasebes se fiaba demasiado más de ellos; bien se burlaba a veces el padre de Basped, tan socarrón, de lo que llamaban “fidelidad de los poiniki” (15). Ahora estaban por todas partes, hasta el Udiva y seguramente más allá, por tierras de ausetanos y de ilercavones, hasta aquel gran río al que llaman Hyberus (16); sus partidarios gobernaban ya la propia Edeta (17), la gran ciudad de la que nominalmente dependía su patria y en la que sólo había estado una vez cuando todavía vivía su padre y que al verla, inmensa y refulgente, le deslumbró. No podían esperar nada bueno de ellos, más aún desde la incursión arsetana en el territorio de sus aliados; de hecho, les habían prometido que el agravio no iba a quedar impune. Y así fue: hace dos años, en aquel problema fronterizo que hubo un poco más al sur, cerca de las fuentes del río, su general, Hannibal, apoyó a los turboletas que al final lograron arrebatar a Arse la posesión del alto Hiskabia (18), aquella montaña que parecía cortada a pico y que dominaba la margen derecha del recién nacido Pallantia. Su ayuda, algo más que testimonial, vino acompañado del despliegue de fuerzas cartaginesas al norte del Tyrius, lo que disuadió a los arsetanos de cualquier resistencia.

Al pensar de nuevo en su amigo y percatarse de que el sol empezaba a declinar, Sasebes empezó a preocuparse seriamente: no era normal que se demorase tanto. Es verdad que a veces combinaba sus misiones a la ciudad con alguna correría con muchachas de los villorrios campesinos que había de camino. Pero incluso en esos casos, antes del mediodía ya había regresado.

Aprovechando los rayos de sol que, oblicuos, caían sobre la llanura proyectando la sombra de la torre casi hasta el camino que se internaba en los oscuros montes en que se iniciaba el territorio turboleta, el joven arsetano sacó de la vaina su espada para afilarla con la piedra que llevaba en su morral. Al verla, sólida y ligeramente curvada, con la fiera cabeza de lobo labrada en la empuñadura y su doble filo hacia la punta, qué tontería, pero se sintió más seguro (por cierto, había visto una manchita de óxido en la acanaladura, uhmm…). Sin duda, su falcata, pensó Sesebas, era un arma mucho más eficaz que aquellas otras espadas rectas que algunos de sus camaradas portaban.

Y desde luego traía a su mente la imagen borrosa de su padre, el honrado Iturbeles, dueño del arma, que dio su vida por la ciudad y por sus antepasados. Aquel hombrón, soldado de Arse, cayó junto con sus hombres en una emboscada en las marismas que al sur del puerto le habían tendido los piratas. Aquéllos, que en busca de botín, saqueaban las pequeñas aldeas de la costa, regresando rápidamente a sus naves, haciéndose a la mar para alcanzar sus guaridas en las islas que están a tres días de navegación; tanta prisa tenían aquellos sanguinarios forajidos del mar que ni se detuvieron a desvalijar los cadáveres.

Recordaba bien el día en que, hace ya casi cuatro años, su madre se la entregó; recordaba con absoluta claridad los ojos oscuros de su madre, arrasados en lágrimas. Fue poco antes de comenzar la instrucción militar en los campamentos de los montes próximos a la ciudad, tan parecidos a estos que contemplaba ahora, a la caída de la tarde.

De repente, en esos mismos montes, le pareció ver un reflejo metálico; pensó que era una añagaza de su mente. Mas enseguida vio otro un poco más atrás, y luego otros dos a la derecha que se movían con rapidez, cesando a continuación.

El joven soldado, asustado, corrió hacia la torre, recogió su montura, y, una vez en el interior, subió con esfuerzo la rampa, cerrando a continuación el portón. El animal piafaba y se movía nervioso. Nervioso como su dueño, quien, asiendo su pequeño escudo circular, se precipitó por la escala de madera para alcanzar rápidamente la plataforma superior, y ver con mayor perspectiva lo que ocurría en las proximidades. Mientras subía reparó en que, con la prisa en recogerse a la protección de la atalaya, había olvidado su lanza fuera de ésta; pero ahora no era ya momento de aventurarse fuera.

Una vez arriba, inclinado sobre el muro que le resguardaba, aguzando la vista, se dio cuenta de que no había sido una jugarreta de su mente: efectivamente, un gran grupo de guerreros descendía por el camino desde el territorio turboleta.

Pero no parecían guerreros de esa nación sino otros muy distintos. Pese a que la claridad menguaba, desde una oquedad del muro pudo observarles con cierto detalle: algo más de un centenar de hombres, de tez morena y aspecto feroz, cubiertos con ligeras túnicas cortas, caminaban descalzos, con la espada cruzada a la espalda (19); en una mano llevaban un par de ligeras jabalinas y con la otra guiaban a su caballo, cuyos cascos habían envuelto con trapos para evitar que el ruido alertara a los centinelas arsetanos.

Al girar la cabeza vio que por la vaguada que se abría entre los montes, otro grupo similar avanzaba. Sin duda algo terrible se cernía sobre la ciudad.

Fue entonces cuando oyó gritar a Basped, agitado: “¡Sasebes, Sasebes!

¡Huye, que nos están atacando los poiniki…!”. Se incorporó apenas por el muro y vio a su amigo que, a lomos de su caballo, enfilaba hacia la atalaya a toda velocidad. Le perseguía un grupo de hombres de pelo largo, algunos ceñidos con una redecilla, y con una cinta otros; seguramente era la avanzadilla de los que discurrían por el camino, y con los que fatalmente se habría encontrado su amigo. Cada poco, algunos se detenían y disparaban mortíferos proyectiles con sus hondas (20), reanudando enseguida la persecución; en ese momento, otros paraban y usaban sus hondas, creando una lluvia constante de proyectiles sobre el arsetano que, imprimiendo a su montura un rápido movimiento en zigzag, intentaba evitarlos.

Muy próximo ya, Basped –en cuyo hombro era visible una sangrienta herida– clavó con fuerza sus talones en los ijares del caballo imprimiéndole más velocidad a su ya frenética carrera. A pocos pies del muro que rodeaba la torre, impulsándose sobre sus poderosas patas traseras el animal inició un salto para acceder a la relativa seguridad del recinto. Cuando, suspendido en el aire, su vientre casi rozaba las piedras superiores de la cerca, un proyectil lanzado por un hondero impactó en la cabeza descubierta del jinete, que cayó al suelo con el cráneo destrozado. El cuerpo de Basped rodó inerte hasta dar con la base de la atalaya.

Horrorizado ante la escena que acababa de contemplar, Sasebes no reparó en los dos libiofenices que habían trepado con agilidad felina las paredes de la torre aprovechando la situación. Al sentir una gran presión sobre su cuello, el muchacho pudo aún girar la cabeza para ver el rostro de su agresor y el brillo de la daga que se dirigía hacia su costado; intentó soltarse, pero ya era demasiado tarde para Sasebes, un soldado de Arse.

- El relato se hace acaecer en la denominada Torre de Prospinal, atalaya del s. III a.C. situada en el término municipal de Pina de Montalgrao (Castellón), cuyos restos sugieren un probable origen íbero con probable vinculación con Arse (Sagunto), cuyo hinterland protegería, y que, junto con las otras obras de defensa que aparecen, controlarían el acceso desde las llanuras del Bajo Aragón al valle del Palancia (ubicación: 40°00′07″N 0°39′38″O).

- Nombre ficticio, sin apoyo en registro alguno; comparte esa característica con el del agente romano nombrado más adelante.

- Alusión a la Torre íbera de Ragudo (Viver, Castellón) (ubicación: 39°58′22″N 0°39′11″O).

- Posición defensiva en altura y poblado, en el término municipal de Benafer (Castellón); el registro material apunta a su origen en el Íbérico Pleno (s. IV-III a.C.) (ubicación: 39°58’15″N 0°36’48»)

- Nombre prerromano de la actual Sagunto (Valencia), que con los romanos se llamaría Saguntum

- Pueblo celtíbero que ocupaba el territorio sur de la actual provincia de Teruel, entre las sierras meridionales del Sistema Ibérico (Javalambre, Serranía de Albarracín, Montes Universales) y el Maestrazgo.

- La denominada Carta de Basped, documento comercial grabado en plomo que se encontró en 1985 en Ampurias, alude a un comerciante de Sagunto, con este nombre, que intermediaba en los tratos comerciales entre Emporion y otras ciudades del sur peninsular (ARANEGUI GASCÓ, Carmen (coord.), Saguntum y el mar, Valencia, Generalitat Valenciana, 1991, pp. 15 – 18).

- Héroe de los saguntinos que murió en enfrentamiento con Aníbal (SILIO ITALICO, I).

- El río Palancia, con 85 km. de recorrido, nace en el entorno de sierra de El Toro, y desemboca en el mar Mediterráneo entre los municipios de Sagunto y Canet de Berenguer; sus aguas han sido históricamente muy apreciadas en los regadíos del valle que forma que, a su vez, constituía la principal vía de acceso a la meseta interior de la península por esta zona.

- Se sostiene que Roma, ciudad amiga de Sagunto, pudo haber instigado la rivalidad de la ciudad edetana con sus vecinos a fin de inquietar a los cartagineses de quienes éstos eran protegidos y justificar su posterior intervención (vid. HARRIS, William Vernon.: Guerra e imperialismo en la Roma republicana: 327- 70 a. C, Madrid, Siglo XXI, 1989, p. 138).

- Alorco, extranjero, posible comerciante, que, formando parte de las filas cartaginesas, estaba vinculado con los saguntinos por lazos de hospitalidad; según Livio, se encargará de exponer al senado de Sagunto las condiciones de capitulación ofrecidas por Aníbal (TITO LIVIO, XXI, 13, 1).

- Como quiera que el adjetivo “púnico” proviene, a través del latín (‘poenus’), del griego Φοίνικες, ‘phoínikes’, el hecho de que lo utilice un soldado arsetano pondría de manifiesto la puntual influencia de griega en la antigua Arse, derivada de su relación comercial con las colonias focenses de Massalia, Rhodes o Emporion.

- Polibio da a entender la belicosidad de Sagunto con los pueblos próximos a su área de influencia al afirmar que Aníbal mandó emisarios a Cartago para que le aconsejaran sobre qué trato dispensar “a los saguntinos que, validos de la alianza de los romanos, maltrataban algunos pueblos de su dominio” (POLIBIO, III, 4).

- Nombre púnico de Cartago, y también de la importante población fundada en 227 a.C. por Asdrúbal El Bello en Iberia, actualmente, Cartagena.

- Referencia irónica a la fides púnica.

- Los términos Udiva, Hyberus y Tyrius hacen referencia respectivamente a los ríos Mijares, Ebro y Turia.

- Edeta (actual, Liria/Llíria, provincia de Valencia) fue la más importante ciudad íbera de la zona central de la Comunidad Valenciana; hay cierto consenso en considerar a Arse como una población federada o tributaria de aquélla.

- Figuradamente, la actual Peña Escabia (1331 m.s.n.m.), monte que domina la zona del nacimiento del río Palancia.

- Jinetes libio-fenicios, que formaban parte del ejército mercenario de Aníbal.

- Al igual que los anteriores, los honderos baleares eran tropas de élite reclutadas por las potencias en conflicto (en este caso, por los cartagineses).

Vencer al dragón

David Calvo Sanz

El dragón atacó al mediodía.

Al escuchar la caótica sinfonía que anunciaba la llegada del biplano, los campesinos levantaron la vista de la mies recién cortada. Era una melodía que se había hecho dolorosamente familiar para todos ellos: la respiración sulfurosa, ronca, mezcla de motor, aceite y gasolina, el entrechocar de colmillos que eran las palas de la hélice de su morro, las alas, rojas y tensas, desgarrando el aire mientras el aparato descendía como una bestia hambrienta hacia el campo de cebada desde un cielo pintado de un azul casi irreal.

Baptiste sujetó con fuerza su hoz mientras algo amargo le crecía en la garganta, cerrando los ojos, tomó aire y, tras un segundo de pausa, gritó con toda la fuerza de sus pulmones: “Corred, corred”. A su orden, decenas de manos soltaron los aperos, las espigas recolectadas cayeron huérfanas al suelo, las cuerdas y las cestas se hundieron en la tierra negra, olvidadas como los restos de un naufragio. Algunos de los campesinos huían zigzagueando en la hierba alta, mientras vigilaban por encima de su hombro el cielo y la muerte que pronto descendería sobre ellos. Otros prefirieron tumbarse entre la cosecha, cubriendo su cabeza con manos trémulas. Oraciones que les habían enseñado sus madres cuando eran niños y que creían olvidadas hacía mucho tiempo eran recitadas una y otra vez en una letanía desesperada.

El dragón, al husmear el terror, rugió satisfecho y expulsó fuego de sus fauces: balas que surcaron el aire, calientes como pequeños soles, buscando saborear, devorar, la promesa de la carne. Baptiste las escuchó silbar a su alrededor, como insectos enloquecidos. Cayendo sobre sus rodillas, agotado, con las manos apoyadas en las espigas, sintió cómo el avión pasaba sobre él. Levantó la cabeza y observó cómo la bestia se alejaba en dirección a las colinas, roja como un trazo de sangre en el horizonte, con las cruces negras del Imperio Alemán dibujadas en los costados del avión. El piloto movió las alas del aparato, una vez, dos, arriba y abajo, lentamente, como si dijera adiós, o más bien hasta pronto, en un último saludo burlón.

Baptiste se levantó, sacudiendo furioso los terrones de barro que se habían adherido a sus pantalones. De alguna parte, llegaba el llanto desconsolado de una mujer, más lejos aullaba un herido pidiendo ayuda. Cerca de él, varias maldiciones se elevaron hacia el cielo. Una voz preguntó, “¿hasta cuándo va a seguir esto?” y otra lo acusó a él directamente, “¿dónde está tu soldado, Baptiste?”, preguntó en un tono agrio, desabrido, “¿dónde está el que iba a salvarnos?”. Baptiste no contestó. Sin mirar atrás, salió del campo de cebada, montó en su carro y espoleó con la fusta a su vieja yegua Marie. Con un relincho, el animal empezó a trotar siguiendo el camino de tierra que llevaba a la aldea.

Quince minutos más tarde, Baptiste llegó a la plaza principal de la villa. Un velo de silencio se extendía como un sudario sobre el pueblo. El cura dormitaba bajo la sombra de un abedul mientras los chiquillos que estaban a su cargo se entretenían torturando cruelmente a un saltamontes al que le estaban arrancando las alas. Baptiste, auxiliado por la fusta, espantó a los críos y aplastó con su bota al insecto poniendo fin a su agonía. Desde una distancia segura, los niños le mostraron sus lenguas en gesto de burla. Sin prestarles más atención, encaminó sus pasos hacia la iglesia, deteniéndose un momento delante de la hornacina esculpida junto a la puerta de entrada al templo. En el húmedo hueco de piedra se cobijaba una poco elaborada representación del arcángel Gabriel clavándole con saña su lanza a un dragón en el escamoso vientre. La examinó durante un rato, recorriendo con su mirada cada detalle esculpido en la roca, intentando encontrar un consuelo, por magro que fuera en esa victoria sobre la bestia que representaba el mal.

Después, se dirigió a la fonda. Elaine, desde detrás de la barra, lo saludó con una leve inclinación de cabeza.

—¿Está arriba? —le preguntó Baptiste con gesto hosco.

—¿Dónde quieres que esté? —contestó la mujer mientras pasaba un trapo húmedo por el mostrador—. Ayer se acostó tarde. Como es habitual en él. Por cierto, ya me debes dos semanas de su alojamiento, Baptiste. Creo que va siendo hora de que las pagues.

—Ahora no es un buen momento.

—Para ti, ningún momento es bueno, hombre —le recriminó Elaine mientras Baptiste se dirigía a las escaleras que subían al piso superior—. Eso lo he tenido claro desde hace mucho tiempo.

Baptiste ascendió los escalones dejando sus huellas en el polvo que se acumulaba sobre el revestimiento de madera. Atravesó un pasillo de paredes descoloridas y deteniéndose delante de una puerta con el número tres tatuado en su piel marrón, la abrió de una patada. El dormitorio apestaba a vino agrio, tabaco y sudor viejo. Una figura envuelta en un mar de sabanas amarillas se revolvió provocando que un pequeño batallón de chinches cayera al suelo desde un colchón escuálido como un perro abandonado. Baptiste avanzó hacia el lecho. En su camino golpeó con las puntas de sus botas un par de botellas de licor vacías que rodaron a esconderse debajo del jergón. De un tirón, arrancó las sabanas, dejando al descubierto un cuerpo blando, de piel biliosa y sucia. Fabien se despertó, sus ojos bizquearon confundidos un par de veces y después dejó escapar un gemido de sorpresa. Baptiste lo agarró del cuello, cerrando sobre la fofa piel, como si fueran cepos, sus dedos aún manchados con la tierra negra de los campos de cultivo.

—Hay gente herida por tu culpa —gritó casi escupiendo las palabras al rostro tumefacto de Fabien—. No estabas allí, nunca lo estás y ya estoy cansado de tus excusas. Esto se ha terminado. No pienso pagarte más. Mañana mismo te largas de aquí, no quiero volver a verte. Me das asco, vergüenza. No sé cómo pude llegar a creer que serías algo más que un borracho viejo y desgraciado.

Baptiste dejó caer a Fabien al suelo. Escuchó como este decía algo, quizás era un “lo siento”, quizás era otra cosa. Ya no le importaba. Salió de la habitación sin prestarle más atención. Necesitaba tomar aire fresco y olvidarse, aunque fuera por un momento, de todo pero una y otra vez la figura de la bestia planeando en el cielo volvía como un mal sueño a acosar sus pensamientos y recuerdos.

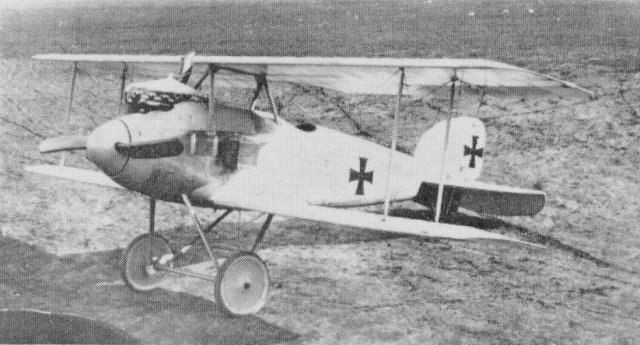

El dragón era un biplano Albatros D.I., el orgullo del Reich alemán. Desde hacía casi tres meses, todas las semanas, una, quizás dos veces, atacaba el pueblo y sus campos aledaños. Nadie podía entender por qué lo hacía, por qué se habían convertido en su objetivo si no albergaban tropas ni suministros para el ejército. Baptiste pensaba que toda esa violencia sin sentido tenía su origen en la maldad que la guerra parecía haber fosilizado en el alma de la humanidad. Los atacaba porque podía hacerlo. No existía más motivo que ese.

Una pequeña delegación de tres hombres en representación de toda la aldea había acudido al cuartel general más cercano para pedir ayuda. Después de esperar casi cinco horas, los había recibido un teniente al que le faltaba el brazo derecho. El despacho, iluminado por una tímida y triste columna de luz proveniente de una ventana estrecha, con sus esquinas llenas de sombras, apenas era más grande que una celda y tan austero como podía ser aquella. El oficial los escuchó durante casi quince minutos, sin decir ni una sola palabra, sosteniendo con la única mano que le quedaba un lápiz con una punta afilada como una pequeña daga negra. Cuando terminaron de hablar, el teniente entrecerró sus ojos glaucos hasta convertirlos en dos líneas hechas de hielo, dejó el lápiz sobre la mesa y se mesó su pelo rubio y lacio. Sus labios, perezosos, empezaron a formular palabras y frases mientras echaba la cabeza hacia atrás.

—Es la guerra —les dijo con desgana, como si hablara con unos niños especialmente obtusos y necesitara explicarles con paciencia cómo funcionaba el mundo—. Todos tenemos que hacer sacrificios por el sagrado bienestar de la patria, sufrir estas dificultades con paciencia y resignación por la República. Por ejemplo, yo perdí mi brazo en el Marne, en el primer día de la batalla. Y estoy orgulloso de ello. Así deben ser las cosas si queremos alcanzar la victoria y la gloria para Francia. No podemos ayudarles, señores, todos nuestros aparatos, los que están disponibles, deben cumplir sus propias misiones. Pero tienen ustedes mi simpatía y les deseo lo mejor. Y ahora si me disculpan tengo otros asuntos que atender.

Baptiste no replicó. Pensó en Charles, su hermano pequeño, apenas un niño, que había vuelto a casa en un ataúd desde el frente de Verdún. No había dejado que su madre viera el cuerpo destrozado, roto, de su hijo. “Mi familia ya ha hecho bastantes sacrificios por la victoria”, masculló, “no es justo, no lo es”. Ese día, tras la reunión con el teniente, los tres campesinos cenaron en silencio en una taberna situada en el sótano de un edificio repleto de refugiados. Compartieron una sopa fría y un poco de ternera dura como el clavo de un ataúd. Sus compañeros bebieron vino pero Baptiste, un calvinista abstemio, no se permitió la tentación de emborracharse y perder el sentido aunque una parte de él lo deseaba con una pasión que le costaba refrenar.

—¿Qué vamos a hacer ahora? —se preguntó en voz alta sin esperar ninguna respuesta—. ¿Cómo vamos a luchar contra ese alemán?

—Yo he luchado contra los alemanes antes, hace tiempo —dijo una voz desde un rincón de la taberna—. Y no se me dio nada mal.

Escucharon el sonido de una silla arrastrándose por el suelo y un cuerpo que se incorporaba acompañado por un murmullo de telas, trozos de metal y cuero. Fabien llegó hasta su mesa tambaleándose, tratando de no tropezar con obstáculos invisibles. Vestía una vieja casaca de un azul desvaído, llena de manchas de grasa y costurones. De la raída solapa colgaban una par de medallas como dos lágrimas de metal congeladas.

—Luché por el emperador y después por la república en la guerra del 70 —les explicó mientras se sentaba junto a ellos y se servía sin pedir permiso un vaso de vino—. 1º Batallón de Cazadores a pie, División de Lartigue. Más tarde, me incorporé a los Tiradores del Sena. Maté a veintitrés de esos malnacidos con mi chassepot. Y hubiera vuelto a hacerlo cuando los hunos invadieron otra vez nuestra sagrada tierra. Pero soy demasiado viejo, o por lo menos eso dicen esos soldaditos de juguete. Bah, qué sabrán ellos. Decidme dónde está ese alemán. Y yo me encargaré de él. Aún conservo mi viejo fusil. Y sigo siendo tan buen tirador como antes.

En el pueblo, Fabien enseñó a los niños a cantar canciones soeces que alababan al emperador e insultaban a los prusianos, galanteaba a todo tipo de mujer sin distinción de edad o condición social y pronto fue un asiduo de la taberna y consumidor habitual de los licores que allí se escanciaban. Baptiste lo dejaba hacer pues todas las mañanas cumplía con su deber al acompañarlos a los campos y colocarse bajo un árbol, esperando a que el dragón hiciera acto de presencia. Y una semana más tarde lo hizo. Descendió ametrallando sin misericordia, como era su táctica habitual. Baptiste corrió como todos mientras le hacía señas con el brazo a Fabien. Vio como este se incorporaba con esfuerzo, apuntaba al avión y disparaba, una, dos, tres veces, fallando todas ellas. El aparato rojo se alejó mientras Fabien lo perseguía a pie. Tropezó y cayó al barro. Desde el suelo, levantó su puño amenazando al cielo, insultando al huno. Esa fue la única vez que intentó matar al dragón. Después, vivió en un permanente estado de borrachera, sueño pesado y amargo despertar. Hasta que colmó la paciencia de Baptiste.

A la mañana siguiente después de echarlo, Baptiste se montó en su carreta y se dirigió a los campos. Cuando llegó, la mirada de la gente, de sus paisanos, era turbia, acusadora, como si él tuviera la culpa de todo. Baptiste no dijo nada ni intentó justificarse. Cogió su hoz y empezó a segar los tallos altos. No habían pasado ni dos horas cuando el dragón atacó de nuevo. Y otra vez empezaron las carreras y el “sauve qui peut”. Baptiste se quedó de pie mirando fijamente al biplano que descendía sobre ellos. Se sentía muy cansado. Escuchó una voz a su izquierda. Una vieja maldición de la guerra prusiana. Fabien se había puesto su casaca azul, con sus tirantes de cuero brillantes y limpios, las dos medallas destellando en su pechera. Cargó con tranquilidad su fusil, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Baptiste vio cómo fragmentos de barro se levantaban como pequeñas olas junto a Fabien cuando las balas del biplano impactaron en el suelo. El viejo soldado se llevó la culata del fusil al hombro, cerró un ojo, apuntó con cuidado y su dedo índice presionó el gatillo empujándolo con suavidad. De la boca del fusil salió una bala. Años más tarde, Baptiste les contaría a sus nietos que, aunque fuera imposible, vio cómo la bala se dirigía hacia el avión como una avispa de fuego y metal golpeando justo en el centro del motor. Del morro del dragón se elevó entonces una nube de humo negra, el avión gimió como una bestia herida y giró en el aire dos veces antes de estrellarse contra un pequeño robledal que crecía junto a los campos. Un grito colectivo de triunfo brotó incontenible desde decenas de gargantas mientras los campesinos se dirigían corriendo hacia el lugar donde el avión había caído.

Baptiste se quedó junto a Fabien. Estaba tumbado en mitad del mar de espigas, con una flor de sangre creciendo en su pecho, manchando sus bonitas medallas, sus ojos abiertos miraban al cielo ahora despejado, limpio, y en su boca se cobijaba, tímida, la sombra de una última sonrisa. Baptiste se agachó y con sus dedos sucios cerró los ojos del soldado.

Cuando llegó al lugar del accidente, tuvo que abrirse paso entre un muro de cuerpos. El aviador estaba muerto. Colgaba de la carlinga de su aparato como un muñeco roto. Se le habían caído el gorro de cuero y las gafas. Su rostro imberbe era de una juventud casi insultante. Debía tener la misma edad que su hermano. Otro niño sacrificado en el altar del honor de las naciones.

—¿Qué hacemos ahora? —preguntó alguien.

—Tendremos que cavar dos tumbas —contestó Baptiste.

La hélice del avión siguió moviéndose, cada vez con menos fuerza, hasta que al final se detuvo y ya solo se escuchó el rumor de las hojas al ser agitadas por el viento.

Madre, ¿cuánto se tarda en cruzar el océano?

Ángel Cruz Jiménez

-Madre, ¿habrá llegado mi Hermano Mayor al mar? –pregunta el Hijo Pequeño.

-Duérmete.

-¿Cuánto se tarda en llegar al mar viajando hacia el sur, Madre?

-Antes del mar hay que llegar a un gran río, en Sevilla. Duerme.

-Madre, ¿se habrá reunido ya mi Hermano Mayor con Padre?

-Cómo voy a saberlo. Nada sabemos de ellos. Sevilla debe ser muy grande y mucho más ese Nuevo Mundo que está al otro lado del mar. El viaje es largo.

Madre cierra los ojos, que se le humedecen, y no puede evitar decirlo, aunque no quiere ni pensarlo:

-Largo y peligroso.

El Hijo Pequeño sigue despierto, tumbado en su jergón. Hace muchas semanas que vio partir a su Hermano Mayor. Hatillo al hombro, una vieja espada herrumbrosa que Padre dejó en casa. La lleva en bandolera. Queso de cabra, pan y una bota con agua del pozo. Un pozo que es un agujero abierto al lado de una roca, cerca de la casa de adobe. Un agujero rodeado de unas pocas piedras y al que desciende una soga atada a la roca en un extremo y con un cubo de madera en el otro. El pozo unas veces ofrece agua y otras no.

El Hijo Pequeño recuerda ver partir a su Hermano Mayor, pero a Padre no lo vio marchar. Padre no había querido que sus dos hijos le vieran en camino. No hubiera soportado asomarse a sus caras. Se fue hacia el sur, hacia el mar, antes de que ellos despertaran, siguiendo casi la raya de Portugal, hacia ese mar que nunca ha visto, que lleva a un Nuevo Mundo en el que dicen que no existe el hambre. Un mar y un Nuevo Mundo que ni siquiera puede ver en sueños, que no se puede imaginar. Una Tierra Prometida. Aunque llegar a ella será largo, muy largo. Y arriesgado. Padre lo sabía cuando partió.

-Madre, ¿cuánto habrán tardado Padre y mi Hermano Mayor en llegar a ese río? –insiste el Hijo Pequeño.

Madre se impacienta

-¡No sé! Ya te he dicho que nunca hemos vuelto a saber nada de ellos. Se le vuelven a humedecer los ojos, se rebuja en su catre, muy cerca del de su Hijo Pequeño. La casa es de una sola estancia, con tres catres, uno grande que Madre compartía con Padre, y uno más pequeño para cada uno de los hijos. Allí se cocina, allí se come, allí se vive. Suelo de tierra apelmazada, mesa y sillas de madera sin desbastar, paredes de adobe, techo de pizarra. En los lejanos buenos tiempos, algo de matanza colgada de ese techo.

Es aún noche cerrada, pero pronto amanecerá. Pronto se filtrará el sol por el resquicio de la puerta, por los huecos de la pizarra del techo.

***

Madre recuerda aquella otra noche de hace ya mucho tiempo, después de todo un día de trabajar la tierra seca y esquilmada, de trajinar en un infierno bajo el fiero sol inclemente, de ver cómo a las bestias, al poco ganado que les queda, apenas pueden darles de beber y comer. Hay sequía. Falta forraje. Ese mismo día ha muerto el borrico, el que les servía para llevar y traer al mercado del pueblo lo poco que venden y lo escaso que compran.

Sí, Madre recuerda. En el catre que comparten en esa casucha de adobe, en esa estancia única con piso de tierra, techado de pizarra y alguna pieza de cecina colgando de una viga, Padre baja la voz para no despertar a sus dos hijos.

La abraza.

-Me voy al Nuevo Mundo.

Su mujer no contesta. Se lo esperaba. Alguien trajo noticias a la aldea. Barcos de Castilla han descubierto nuevas tierras, además de las ya descubiertas. Y las han conquistado. Alguien habla de algo así como Tierra Firme, sin saber qué es. Pocos hombres, pero muy duros y valientes han llegado allí. Mandados por extremeños, dicen los que más saben. O dicen saber. Un Nuevo Mundo de tierras fértiles, de promesas de oro, pero también de peligros, de indios bravos y levantiscos. Dicen que al Rey le llegan regalos fabulosos de esas nuevas tierras y promesas de inmensas riquezas.

-Aquí acabaremos muriendo de hambre. Iré hacia el sur, a Sevilla, y buscaré cómo embarcarme. Son muchos los que van a cruzar el Océano. Se necesitan brazos recios y hombres valientes.

-Mi esposo es un granjero, un hombre que lucha con la tierra y que cría animales –contesta ella.

-Tierra seca y animales moribundos. Fui soldado cuando joven y no de los malos. Cerca estuve de ser de los primeros en entrar en Granada.

-Han pasado años.

-Aquí sólo nos espera la muerte. Me iré pasado mañana, al amanecer. Otros del pueblo me acompañarán: Juan el Herrero, Pedro el Aguador, Íñigo el Cabrero… Quizá otros. Está todo hablado. Nos llevaremos lo imprescindible para llegar a Sevilla y allí veremos.

-¿Qué será de nosotros? De tus hijos y de mí.

-Las mujeres de Íñigo, Pedro y Juan te ayudarán y tú las ayudarás a ellas. Y otros que no nos acompañan os sostendrán en lo posible. Digo que ya está hablado. Además, nuestros hijos van siendo mayores. Volveremos con oro. O tal vez nos concedan tierras allí y vendréis a reuniros conmigo. Dicen que también va a haber mujeres en el Nuevo Mundo. No es sólo cuestión de conquistar, sino de poblar.

-O puede que todos muráis y ni siquiera sabremos dónde reposan vuestros cuerpos.

Silencio.

Y luego:

-Confía, mujer. Dios nuestro señor me protegerá. Nos protegerá.

Madre guarda silencio. Piensa, pero calla. “Como nos protege aquí…”

El Hijo Pequeño duerme, pero el Hijo Mayor escucha.

Al día siguiente, mientras se dirigen a atender el pobre ganado, después de beber un cuenco de leche de cabra y roer un trozo de pan:

-Padre, quiero acompañaros.

Padre no sabía que había sido escuchado. Comprende a su hijo, pero rechaza su deseo, poniéndole una mano en el hombro.

-Aún no. Tienes que quedarte. Hay que sacar adelante la casa mientras yo vuelvo. Tienes que cuidar de Madre y de tu Hermano Pequeño. No puede ser.

El hijo está acostumbrado a no discutir las órdenes. Desde que nació. Padre es justo, pero inflexible. Baja la cabeza.

-Padre, ¿cuándo parte?

-Mañana, al alba.

Y al alba emprenden viaje Padre, Juan el Herrero, Pedro el Aguador, Íñigo el Cabrero. No se han sumado más. Hacia el sur, casi siguiendo la raya de Portugal, hacía ese río de Sevilla desde el que parten barcos hacia el Nuevo Mundo.

***

Padre intenta zafarse de ocho brazos poderosos y desnudos. Patalea, grita, intenta recuperar su espada y seguir dando desesperadas cuchilladas. Blasfema y reza al mismo tiempo. Apenas ve. La sangre le mana de la cabeza. Agua de lluvia y sangre se mezclan en la noche. Tiene aplastado un costado. Ha perdido el morrión de cresta y tiene una herida profunda en el muslo izquierdo. Cuatro mexicas lo arrastran gradas arriba, hacia lo alto del cu, del teocalli, los templos mexicas, lugares de culto a dioses infernales, lugares de sacrificio y muerte. Las mezquitas, como llamaban algunos conquistadores a cualquier templo no cristiano. Padre sabe que no le matarán ahora mismo, que ni siquiera le aturdirán. Los mexicas no pelean en este momento de la batalla para matar, sino para capturar y ofrecer un enemigo derrotado a sus dioses victoriosos. Para sus enemigos, Padre ha dejado de ser un soldado y pasa a ser una ofrenda a un dios terrible y espantoso. Le espera arriba un puñal verde negruzco de obsidiana manchado de rojo sangre que abrirá su pecho y unas manos como garras ennegrecidas que le arrancarán el corazón palpitante en sacrificio a uno de sus dioses bárbaros, un nuevo corazón de esos hombres llegados del otro lado del mar en casas flotantes, a los que sus espadas de acero toledano, sus caballos y su inteligencia militar no les son suficientes para la victoria. Al menos esa noche del 30 de junio al 1 de julio del año del Señor de mil quinientos y veinte. Esa noche lluviosa y sangrienta, esa noche de huída y muerte, esa Noche Triste.

Padre no quiere morir así. Si muere, quiere morir como el soldado que es, desde que llegó al Nuevo Mundo, de Juan Velázquez de León, cuñado de Pánfilo de Narváez y primo de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Juan Velázquez de León, nacido en Cuéllar, es hombre de confianza de Hernán Cortés y está enamorado de Zicuetzin, a la que llaman todos con respeto doña Elvira, una de las cinco princesas tlaxcaltecas que fueron entregadas a los españoles para sellar la alianza de paz entre el pueblo guerrero enemigo de los mexicas y los hombres barbados llegados de donde sale el sol.

Juan Velázquez de León ha tenido mejor muerte que la que va a tener Padre. Una lanza impulsada por un brazo mexica desde una canoa le ha atravesado el coleto y el pecho en la calzada de Tacuba. Los Conquistadores pretendían abandonar Tenochtitlán en la noche, bajo la lluvia, cargados del oro y las joyas tomadas en el Palacio de Axayácatl, padre de Moctezuma II, donde fueron alojados por éste a su llegada y donde estaban siendo asediados ahora, con el Emperador azteca ya muerto por los suyo, de una pedrada en la cabeza.

Los caballos van calzados con trapos para amortiguar el sonido de sus cascos. Poco importa si fue una mujer mexica la que dio la voz de alarma y si lo hicieron los centinelas. Cientos, miles de guerreros están despedazando a los soldados de Cortés, él mismo herido en una pierna. Vuelan lanzas y flechas y cortan la carne las Macuahuitl, las espadas de obsidiana, terribles, de madera de caoba con lascas de obsidiana incrustadas a ambos lados de la maza, afiladas al límite y capaces de decapitar a un hombre de un solo golpe. Obsidiana. Piedra ígnea, roca volcánica de color negro o verde negruzco, de gran dureza, que los mexicas obtenían sobre todo en el Popocatépetl, el majestuoso volcán que preside el Valle del Anáhuac.

La laguna se ha convertido en una laguna Estigia. A ella caen los caballos y los españoles y allí les espera la muerte a bardo de canoas mexicas. Los conquistadores pierden arcabuces y ballestas y se defienden a espadazos, en la oscuridad, bajo la lluvia. Gran parte del tesoro de Axayácatl se pierde en las aguas negras. Suena, espeluznante, el tambor de piel de serpiente, que llama a la batalla, que invoca la muerte.

***

El Hijo Mayor espera a Madre sentado en un poyo junto a la puerta de la casa de adobe. Acaba de amanecer. Tiene a sus pies un hatillo y una espada llena de herrumbre.

-Me voy, Madre. Como ya hizo padre. Mi Hermano Pequeño ha crecido y puede sosteneros hasta que regrese. Hasta que regresemos Padre y yo.

Madre ni siquiera intenta prohibírselo. Sabía que iba a suceder. Le abraza y llora en silencio. El Hijo Mayor sale de la casa. A su Hermano Pequeño le había anunciado durante la noche que ya tenía listo el hatillo y la espada, que fue de Padre, pero que Padre dejó aquí porque compró una mejor, más nueva, sin herrumbre. Le anuncia a su Hermano Menor que partirá poco después del amanecer. Hacia el sur. Hacia el gran río de Sevilla y, después, a buscar un barco. Por el camino trabajará para poder comer. Ya veremos, dice.

-Quiero ir contigo.

-¿Y qué sería de Madre? Aún no puedes venir. Ella te necesita aquí. Pronto nos reuniremos todos otra vez. Aquí o en el Nuevo Mundo.

***

Padre ya casi no pelea, cansado, exhausto, dolorido, atenazado por esos ocho poderosos brazos victoriosos. Siempre aterrorizado. Ve caer a su lado el cuerpo sanguinolento de un compañero de armas, con el pecho abierto, arrojado desde lo alto del templo gradas abajo. Se despedazará antes de llegar al suelo. A Padre le espera el puñal de obsidiana de uno de los sacerdotes terribles en esa noche triste, lluviosa e interminable. Padre no volverá a la tierra que le vio nacer y de la que huyó para no morir de hambre. Nunca volverá a su casa de Extremadura. Nunca volverá a ver a su mujer y a sus hijos. Nunca tendrá una tumba.

***

El Hijo Pequeño se da la vuelta en su jergón.

-Madre, ¿cuánto se tarda en cruzar el océano?

-No lo sé. Mucho. Duerme.

El Hijo Pequeño piensa en Padre y en su Hermano Mayor. Ya tiene años para irse de casa, como están haciendo otros, pero le atenaza y le retiene el miedo a dejar a Madre sola. No se imagina cómo puede ser una gran ciudad como Sevilla. No sabe cómo es un barco capaz de ir al Nuevo Mundo. No ha visto nunca una ciudad, ni un barco. Hace mucho tiempo que partieron Padre y su Hermano Mayor. Hacia el Sur, hacia ese gran río de Sevilla, primero, y luego hacia el Nuevo Mundo, atravesando el Océano. Él no sabe lo que es un mar ni un océano. Hace mucho tiempo que se fueron. Él también quiere partir, pero ¿qué será de Madre?

***

El Hijo Mayor yace en el suelo. Sangrando por la herida que tiene en el vientre. Agoniza. Unos hombres se alejan de él, discutiendo entre sí, luchando por el botín: un flaco y deshilachado hatillo y una espada herrumbrosa. Uno de ellos, sucio, harapiento, limpia en el suelo una navaja ensangrentada. Otro quiere hacerse con la espada del Hijo Mayor y otro se le enfrenta, cuchillo en mano. Gritan, se empujan. El que lleva el hatillo en la mano lo arroja al suelo. Está vacío. ¡Pobre asalto ha sido éste, vive Dios!”, protesta en silencio.

Sevilla se ve ya desde allí, entre las reverberaciones de un sol incendiario.

***

El Hijo Pequeño ya no puede más, inquieto en su jergón de la casa de adobe con suelo de tierra aplanada y tejado de pizarra por el que comienza a filtrarse la luz de la madrugada.

-Madre, voy a ir hacia el sur, al río de Sevilla y luego atravesaré el mar. Como Padre y como mi Hermano Mayor.

Madre solloza y maldice el Nuevo Mundo.

Teodoreto y el Apóstata

Luis Jerves Guerrero

I

Antioquía, 429 A.D. (1182 Ab Urbe condita)

La noche se presentaba oscura y peligrosa, en especial para un hombre solitario que osara inmiscuirse en ella sin las precauciones debidas. Sin embargo, el erudito Teodoreto caminaba por las calles de Antioquía —una ciudad que tanto le había dado y a la que le encantaba volver— sin una escolta adecuada y más preocupado por sus pensamientos que por los ladrones y asesinos que merodeaban en los callejones poco iluminados de la urbe. Esa noche, Teodoreto tenía una misión que cumplir, y cada instante que pasara sin llevarla a cabo, le carcomía dolorosamente el alma. El sonido de sus propios pasos era su única compañía. Para hacer más corto el trayecto, recordó el relato de Amiano Marcelino sobre el emperador Juliano:

“…Y mientras estaba ocupado animando a sus tropas, una flecha que fue lanzada por un arquero persa lo hirió en el costado. Al principio, la herida parecía leve, pero después de unos momentos comenzó a sangrar profusamente, y Juliano pronto se dio cuenta de que su fin estaba cerca. Trató de arrancar la flecha de su costado, pero la herida se abrió aún más, y pronto se desmayó. Lo llevaron de vuelta a su tienda, donde murió unas horas después, rodeado de sus amigos y generales…”[i]

Ladridos y unos pasos en las cercanías devolvieron al erudito a la realidad. El camino estaba oscuro y desolado, y Teodoreto se puso nervioso por primera vez desde que dejara su alojamiento. Había oído hablar de los salteadores que merodeaban por la ciudad, robando a los desprevenidos. Maldijo su falta de previsión. Le sucedía a menudo dado su carácter más reflexivo y dado a las ideas que a la acción. Pensó en volverse, pero desechó el pensamiento con rapidez. Los pasos que lo seguían sonaban más cercanos. No se atrevió a darse la vuelta. Aceleró la marcha. Su pasión por la historia y la necesidad de discutir lo que había escrito y estaba por publicar lo empujaban hacia adelante. No faltaba mucho. La domus de su amigo Eustaquio estaba a unas cuadras de distancia… Un sonido metálico a su espalda le hizo helar la sangre. ¿Es que el cruel destino no lo dejaría completar su obra? ¿Terminaría triunfando la visión de un emperador noble a pesar de sus evidentes faltas contra la fe verdadera? Teodoreto casi corrió los últimos metros que le faltaban para la puerta a la residencia de su amigo y golpeó con furia para llamar la atención de alguien en el interior. Atrás suyo, se acercaban presurosos. Era el final. Había sido un estúpido al venir sin la protección adecuada. Ya no podría contar la verdad de lo que pasó en Samarra un siglo atrás… Samarra, el nombre le trajo evocaciones de justicia. Ahí había caído el apóstata, sí, ahí había terminado el mundo pagano, en aquella lejana batalla. Teodoreto se preguntó por qué su mente insistía en llevarlo por los caminos de la reflexión en lugar de concentrarse en el presente y tratar de salvar la vida. No hubo tiempo para más reflexiones. Una mano lo abrazó del cuello y lo derribó.

II

Samarra, día anterior a la batalla. Campamento romano. 363 A.D. (1116 Ab Urbe condita)

El emperador Flavio Claudio Juliano se encontraba en una situación difícil. Había estado luchando durante meses en la campaña militar en Persia. Su ejército estaba cansado y agotado por la falta de suministros y la dura resistencia que los persas estaban presentando. Lo peor de todo era no saber con certeza que iba a pasar a partir de ahora. Los tenían acorralados. Y todo era su culpa. Eso era lo único cierto. Miró en dirección al Tigris y suspiró. Su posición respecto al río no era la más adecuada. Por eso, aquella noche se iba a reunir con sus generales para discutir la estrategia que seguirían. Debían salir del atolladero en que se encontraban. Paseó por el campamento rumbo a la tienda imperial. Vio hombres con el cansancio reflejado en la mirada. Algunos alistaban la lorica segmentata, la armadura de cota de malla que se había vuelto de uso corriente en aquel siglo. Otros preparaban una frugal comida antes de echarse a descansar. También había los que afilaban sus gladius, sus espadas cortas. Al notarlo pasar, todos se ponían de pie y se cuadraban. Juliano sonrió al notar como algunos de los soldados trataban de ocultar los dados con los que habían estado jugando hace poco. Las apuestas estaban prohibidas, pero muchos oficiales hacían de la vista gorda para evitar que el ambiente se tensara todavía más entre la soldadesca.

Dos soldados en la entrada de la tienda abrieron paso al emperador. Sus generales ya lo esperaban. El silencio en el interior era un reflejo de la tensión que cada uno de los hombres sufría. El emperador miró a sus generales con seriedad y uno a uno, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de suceder. Ahí estaban Nevita, Arinthaeus, Dagalaifo, Varronianus, Agilo y Secundiano.

—Compañeros míos —comenzó y sus generales sólo pudieron contener la respiración, —sé que las últimas semanas han sido difíciles. Hemos luchado valientemente, pero nuestras provisiones son limitadas y nuestros hombres están cansados. Sin embargo, todavía tenemos una oportunidad de seguir y no podemos permitir que se nos escape de las manos.

Los generales escucharon con atención las palabras del hombre que los había guiado en los últimos años. —El ejército persa es fuerte, pero no invencible. Tenemos que ser inteligentes y utilizar todas nuestras habilidades y conocimientos para superarlos… —Mientras hablaba, el emperador señalaba varias posiciones en un mapa desplegado sobre la mesa.

—Augusto, ¿cómo piensa organizar nuestras fuerzas? —preguntó Secundiano. La duda asomaba en el tono de su voz.

—Les propongo que avancemos formando una línea de defensa sólida, con nuestras unidades mejor entrenadas y equipadas al frente— respondió Juliano. —Debemos avanzar en posición de combate. Será más lento, pero nos permitirá resistir los embates del enemigo en caso que decidan atacarnos. Dagalaifo, Varronianus y Agilo estarán con las posiciones de vanguardia. Nevita, Arinthaeus y Secundiano irán en retaguardia.

Los generales asintieron. —Señor, ¿cómo organizaremos los grupos de reconocimiento del terreno? —preguntó Varronianus.

—Yo mismo lideraré esa fuerza —contestó Juliano con determinación. —Creo que lo mejor es que me vean liderarla sin temor. Pero necesito que vosotros lideréis nuestras unidades principales con habilidad y valentía.

Un murmullo se encendió entre los hombres, pero un gesto de Juliano bastó para acallarlos. Los generales asintieron esta vez y Juliano les agradeció antes de retirarse para preparar las diferentes unidades. Mientras se alejaban, sabía que la lucha que se avecinaba sería difícil durante las siguientes semanas, pero estaba convencido de que, con su estrategia y el valor de sus hombres, podrían salir victoriosos.

III

La batalla de Samarra. 363 A.D. (1116 Ab Urbe condita)

Grupo de reconocimiento

La columna se había puesto en marcha. El calor del día había hecho decidir a Juliano no portar su armadura aquel día. Como había decidido la noche anterior, iba al frente de la columna para reconocer el terreno. La ciudad de Samarra ya iba quedando atrás. El estruendo que se escuchaba en la parte de atrás fue el primer aviso de que algo no iba bien aquella mañana. Una nube de polvo comenzó a elevarse sobre el terreno y el inconfundible sonido de gritos y metal chocando fue la señal de que las cosas empeoraban.

—Será alguna escaramuza, señor —dijo uno de los guardias scholarii cercano al emperador.

—De eso nada. Esto parece que va en serio —respondió un inquieto Juliano. Se tocó la barba y maldijo por lo bajo. Un soldado llegó a galope tendido. La guardia imperial le cerró el paso, pero Juliano hizo una seña para que dejaran pasar al hombre. El polvo y el sudor se mezclaban en su piel y uniforme, además de rastros de sangre aquí y allá.

—¡Saludos, Emperador Juliano! La caballería sasánida está atacando la retaguardia. Solicitamos refuerzos o la línea terminará por ceder.

—¡Avisad a Dagalaifo, Varronianus y Agilo! —ordenó Juliano a un par de sus soldados. —Que sigan avanzando, pero que se mantengan alertas. Puede que un segundo frente de ataque venga contra nosotros.

Los aludidos asintieron y galoparon de inmediato a impartir las órdenes. Juliano no esperó a más y salió hacia retaguardia. Su guardia scholarii lo resguardaba como siempre.

En la tienda de campaña del rey Sapor

—Sahansah —dijo el soldado mientras realizaba la inclinación debida al rey de reyes. Sapor, rey de Persia, hizo un gesto para que el combatiente diera su informe.

—El emperador de los romanos ha caído en la trampa. Él y su guardia se dirigen a su retaguardia para enfrentar a nuestra caballería.

Sapor, rey de reyes, sonrió mientras daba la orden a sus generales para que ejecutaran su plan.

Retaguardia del ejército romano

La llegada de Juliano equilibró las bazas. El empuje de la caballería persa se frenó y hasta pareció que se los podría hacer retroceder. A pesar de no llevar armadura, el emperador demostró en todo momento una entereza y un valor que sirvieron de ejemplo a todos los soldados.

—¡Señor, lo necesitamos de urgencia! —gritó un soldado que llegó galopando del frente del ejército.

—Habla, ¿qué sucede? —interrogó el emperador, aunque ya sospechaba lo que acontecía.

—El frente está siendo atacado por otra carga de caballería de los sasánidas. A duras penas nos mantenemos.

Juliano lanzó una imprecación y dio media vuelta. Parecía que ese día debería multiplicarse para estar en todos lados.

En la tienda de campaña del rey Sapor

—Sahansah… —empezó el hombre al lado del rey de reyes, pero éste lo detuvo con su mano.

—No necesitas decir nada, puedo verlo con mis propios ojos. Ese emperador se ha desgastado en vano y va directo a mi trampa. No tiene oportunidad contra mis cataphractarii.

—En efecto, Sahansah. Aquel romano está muerto.

—No quiero excesos de confianza —la furia se reflejó en los ojos de Sapor y su sirviente prefirió callar. Cuando el rey estaba molesto, era mejor no importunarlo. —Nada está terminado hasta que no tenga su cabeza frente a mí. ¿Está claro?

Vanguardia del ejército romano

Juliano detectó el lugar por el que iba a romperse la línea mucho antes de llegar. Dirigió pues, sus fuerzas hacia aquella brecha que amenazaba con desbaratar a todo el ejército.

—Mi culpa, ¡oh, dioses! No supe detener mi campaña cuando todavía era tiempo y ahora todos están en esta trampa por mi culpa —divagaba la mente del emperador. No era el momento ni el lugar, y como soldado curtido en mil batallas lo sabía, pero todo se iba al garete en ese momento y si quería disculparse con los dioses lo haría así lo atravesaran mil lanzas. —Si algo del ejército puede salvarse, ofrendo mi vida a cambio, dioses de mis ancestros…

—¡Cuidado, cataphractarii! —gritó aterrado uno de los scholarii de Juliano. El emperador vio a su alrededor. Los rostros de sus hombres se habían tensado. Luchar contra cabalgaduras totalmente recubiertas era un desafió que muchos preferían evitar. Juliano lanzó un grito de rabia. No iba a dejar que su final llegara en medio del miedo. No, eso no. Si moría, lo haría peleando como siempre había hecho. Azuzó a su caballo y se lanzó contra los catafractos persas. La rapidez del empuje y un salto de su caballo hicieron desestabilizar a un enemigo al frente, arrojándolo de su montura. Juliano apuntó directo a los ojos, uno de los únicos puntos débiles de aquellas armaduras. El persa dejó de moverse. Sin perder tiempo, dio la vuelta para encarar a más rivales. Solo entonces se percató de su soledad. Ninguno de sus hombres se hallaba cerca. Todos estaban dispersos ocupados en sus propias peleas. Un par de catafractos ya se acercaban a su posición. Logró esquivar una primera jabalina que le arrojó el primero de ellos, pero un segundo proyectil lo impactó de lleno en sus costillas. Trató de arrancar el arma de sus entrañas y seguir, pero las fuerzas lo abandonaron. El emperador se sintió caer de su montura…

Más tarde, tienda de campaña del emperador

—¿Helena? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en palacio?

La mujer que Juliano había reconocido como su esposa sólo negó con la cabeza y una expresión de tristeza se dibujó en su rostro. Luego, la mujer se desvaneció en el aire.

—Pero, ¿qué…? Espera un momento, tú ya habías fallecido, Helena…

El emperador se sintió confundido. ¿Es que los dioses nublaban su razón?

—Amigo, un poco más —la voz a su espalda sorprendió a Juliano. Regresó a ver y una nueva sorpresa lo llenó de emoción.

—¡Joviano, amigo! Has venido a ayudarnos contra los persas, ¿verdad?

—Juliano —dijo Joviano y le puso una mano en el hombro. —Es hora que despiertes.

El emperador Flavio Claudio Juliano se levantó. Una fuerte punzada de dolor le hizo dar un gemido de dolor y llevarse una mano al costado.

—¡Augusto, con cuidado! —dijo una voz que se le aproximó presurosa. El emperador reconoció a su médico. Entonces era cierto. Había caído en batalla. Ni Joviano ni nadie habían venido en su rescate. ¿Quién habría ganado? ¿Quedaría algo de su ejército?

—Mis soldados… ¿cuántos perdimos?

—No es el momento, señor…

—Agradezco tus cuidados —interrumpió el emperador las palabras del galeno y el médico calló, —pero necesito saber. Hazme el favor de llamar a mis generales…

Minutos más tarde, sus hombres lo rodeaban y contestaban sus preguntas. Sólo entonces Juliano fue consciente de la derrota que acaban de sufrir.

—Nos han permitido retirarnos al saber que habías caído y hemos podido recuperar a nuestros muertos, pero no sé de cuánto tiempo dispondremos antes de su siguiente ataque… —informó uno de sus generales. El emperador comprendió al instante. Sapor sólo estaba esperando lo inevitable.

—No será mucho tiempo, compañeros.

—¿Qué quiere decir, señor?

—Mi tiempo se termina.

—¡No diga eso, señor!

—No es necesario negarlo más tiempo. Mi herida es de gravedad —explicó el emperador y levantó su mano en su característico gesto para pedir que se calmaran las demás voces. —Ha llegado el momento, amigos míos; la naturaleza exige el tributo, aunque demasiado pronto tal vez; pero como deudor leal, me apresuro a pagar, sin experimentar, como podría creerse, ni abatimiento, ni tristeza…[ii]

IV

Antioquía, 429 A.D. (1182 Ab Urbe condita)

Había golpeado con fuerza la puerta de la domus de su amigo Eustaquio, pero no le habían respondido. Ahora era demasiado tarde. El inconfundible sonido de metal chocando y el abrazo en su cuello convencieron a Teodoreto de que tenía los segundos contados. No le quedó más remedio que encomendarse al Altísimo como le habían enseñado desde pequeño y esperar el final… Pero el final no llegó.

—¿Qué crees? ¿Acaso voy a permitir que nos quedemos echados en el suelo de la entrada?

—Pero, ¿qué? ¿No me han asesinado ya…?

Una risotada salió de la boca de Eustaquio. Ambos hombres se incorporaron y se dieron un fuerte abrazo.

—Pero mira que estás loco, Teodoreto. ¿A quién sino se le ocurre aventurarse en medio de la noche por las desoladas calles de Antioquía? Poco más y en serio que te ibas al cielo.

El erudito no pudo sino reconocer la verdad en las palabras de su amigo. Regresó a ver a la puerta y cayó en la cuenta de que ahí estaban el atriense de Eustaquio y un par de sirvientes más. Todos estaban armados. Al otro lado de la puerta se escuchaban pisadas que se alejaban a la carrera.

—Me han salvado, ¿verdad?

—Otra que me debes, pero todavía no me des las gracias —dijo burlonamente Eustaquio. —Mejor pasemos al estudio. Ahí podremos discutir con calma los detalles de lo que has venido a contarme. Lo has terminado, ¿me equivoco?

El rostro de Teodoreto, pálido hasta ese momento, recobró su color y su ánimo recuperó el ímpetu que lo había animado a visitar a su amigo. Durante horas, los dos hablaron animadamente, intercambiando ideas y teorías mientras daban buena cuenta del vino que les habían traído.

—¿No crees ser algo duro con aquel emperador?

—Ni de bromas, amigo.

—¿Y por qué crees que tu versión prevalecerá sobre la de historiados como Amiano Marcelino?

—Creo en mi fe, amigo. Además, es un pálpito que tengo…

—¿El mismo que te hizo aventurarte por las desoladas calles de Antioquía en plena noche y sin guardia?

—Ya basta de regaños. Mejor deja que te vuelva a leer el texto:

“…Y mientras estaba dirigiendo a sus tropas, una flecha que fue lanzada por un arquero enemigo lo hirió en el costado. Al principio, la herida parecía leve, pero después de unos momentos comenzó a sangrar profusamente, y Juliano pronto se dio cuenta de que su fin estaba cerca. Trató de arrancar la flecha de su costado, pero la herida se abrió aún más, y pronto se desmayó. Lo llevaron de vuelta a su tienda, donde murió unas horas después, rodeado de sus amigos y generales. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la verdadera causa de su muerte fue la ira de Dios, que castigó a Juliano por su apostasía y su intento de revivir el paganismo. El dios cristiano, a quien Juliano había desafiado, lo había condenado a una muerte dolorosa y humillante, y así se cumplió su destino. Galileo, has vencido, fueron sus últimas palabras…”[iii]

[i] Amiano Marcelino. Historia del Imperio Romano.