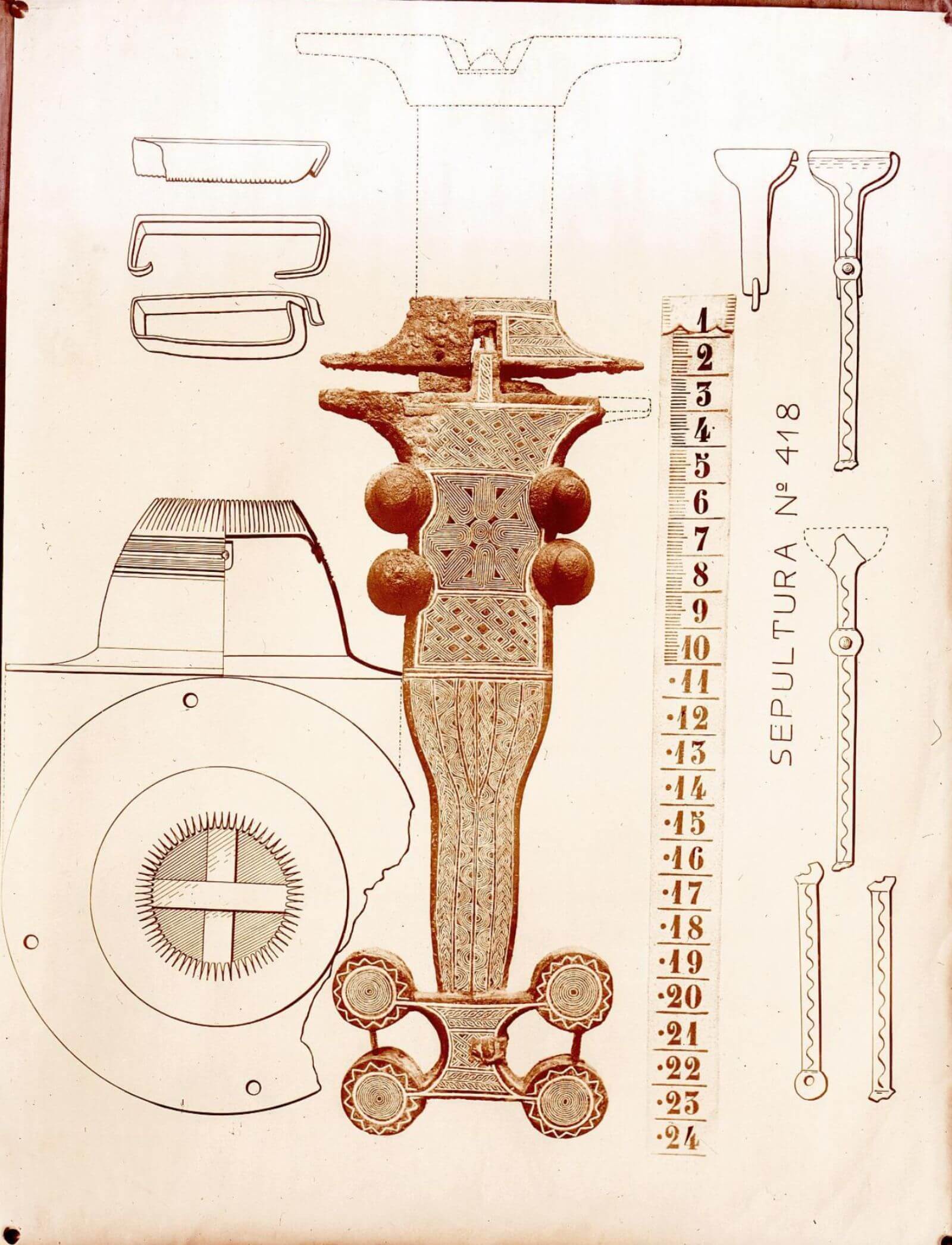

Encarnación Cabré en la necrópolis de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila). Fuente: © IPCE-CABRE-3807

Encarnación nació un 21 de marzo de 1911, hija de Antonia Herreros y de Juan Cabré Aguiló, uno de los mayores arqueólogos españoles de la época. Siempre se ha destacado esta relación para entender la temprana vocación de Encarnación, pero fue también su madre la que la introdujo en el mundo de la arqueología, la que acompañaba a su esposo a las excavaciones y ejercía de secretaria, gestora y restauradora de las piezas. Aun así, la labor de su madre también ha quedado tradicionalmente en la sombra.

Toda su vida fue un conjunto de excepciones, buen trabajo e innovación, aunque en un mal momento y con todos los obstáculos que pudo tener. Su padre ya era una excepción, no solo porque hiciera de la arqueología un trabajo familiar, sino porque, a diferencia de la mayoría de arqueólogos del momento, no pertenecía a la alta burguesía o la nobleza. Su familia también se preocupó de que accediese a una buena educación, en un país en que para cuando Encarnación empezó a excavar, apenas con diecisiete años, el 40 % de las mujeres y el 25 % de los hombres eran analfabetos. Pese a que su familia era carlista y muy conservadora apoyaron sin reparos que su hija no solo se educase incluso más allá de la licenciatura, sino en una carrera que se consideraba extremadamente masculina.

Encarnación Cabré: una pionera en la arqueología y la universidad

Desarrolló la mayoría de sus excavaciones, junto a su padre, en un ámbito que también era poco conocido, el de los pueblos prerromanos del occidente peninsular, como vacceos y vettones. Excavó en Las Cogotas o la necrópolis de la Osera, pero también trabajó en otros ámbitos y épocas, como en Azaila (Teruel) o los restos prehistóricos en la cueva de los Casares en Riva de Saelices. No solo “ayudó” a su padre (como se expresa a veces, minimizando su aporte), sino que colaboró hasta el punto de dirigir las excavaciones en su ausencia, y muchos de los dibujos y publicaciones que se han atribuido a su padre son conjuntos o de ella.

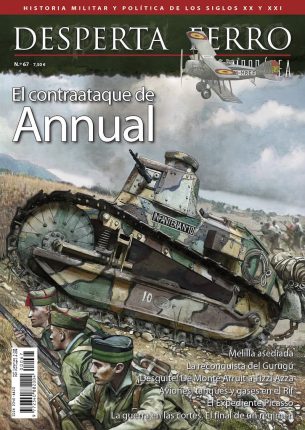

No solo fue pionera en la profesión por ser la primera mujer, sino en sus métodos. Fue una gran partidaria del uso de la fotografía en las excavaciones. Hasta entonces alguna vez algún arqueólogo había llevado la cámara a las excavaciones, pero no se usaba como forma de documentar las piezas. Encarnación sistematizaría este método, que luego se impuso. Además, también usó la cámara de una forma más tradicional, lo que nos permite asomarnos a la vida cotidiana de una excavación en su época. Aun así, era una excelente dibujante algo que, de nuevo también, se ha obviado atribuyendo muchas de sus obras a su padre.

Dibujo de Encarnación Cabré del ajuar de la sepultura 418 en la necrópolis de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila). 1930-1932. © IPCE-CABRE-3719.

Su presencia en los congresos y como autora de publicaciones era, cuanto menos, extraña para sus coetáneos, algo que la llevó a aparecer en la prensa y que acabara siendo apodada “Miss Congress”. Ya en 1929, en su primer año de carrera y con ocasión de la Exposición de Barcelona, había aparecido en un artículo de la prensa francesa, junto con algunas otras mujeres, como ejemplo de la modernización del país, por su labor en las excavaciones. Aun así, el artículo no podía ser más infantilizador, y se refería a ella como “una jovencísima niña, con largos bucles rubios, tan sutil y tan delicada que parecía una muñeca”. La “niña”, por aquel entonces (y este apelativo se repetiría para referirse a ella en la época y, también, en épocas más recientes al estudiar su figura), ya hablaba alemán, francés e inglés, publicaba internacionalmente y excavaba.

Encarnación se licenció en Filosofía y Letras, y se especializó en Historia, en la Universidad Central de Madrid entre los años 1928 y 1932. Al año siguiente se embarcó en el proyecto conocido como Crucero del Mediterráneo, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, dirigido por su decano, Manuel García Morente. La idea consistía en visitar los principales yacimientos del mundo clásico a lo largo del Mediterráneo, durante un mes y medio. Este proyecto permitió a Encarnación conocer mejor un periodo al que no se había dedicado demasiado, y poder establecer mejor las influencias en las culturas protohistóricas de la Península.

Entre 1933 y 1936 fue también profesora en el Instituto Escuela de Madrid, participó en las Misiones Pedagógicas, lo que no ayudaría (ni a su familia) en el proceso de depuración tras la guerra, y fue Profesora Ayudante en el Departamento de Arte. A la vez, preparaba su tesis doctoral, tras los cursos de doctorado y con la ayuda de una beca en Alemania. Allí vivió la noche de los cuchillos largos, que la conmocionó enormemente.

La guerra como punto de inflexión

Durante la Guerra Civil española, la familia rechazó la evacuación que se les ofreció y siguieron trabajando para proteger los fondos del Museo Arqueológico Nacional y del Museo Cerralbo. Inventariaron, envolvieron y protegieron los fondos, así como otros objetos artísticos que entregaban los ciudadanos para protegerlos. La tesis de Encarnación Cabré quedó aparcada de una forma mucho menos temporal de lo que le hubiera gustado a la arqueóloga. Tras la guerra nada volvió a ser igual.

En la posguerra tanto Juan como Encarnación sufrieron procesos de depuración que los apartaron de los museos, la docencia y la investigación que tanto amaban Juan Cabré consiguió en 1942 un puesto en el Museo Arqueológico Nacional, muy por debajo del que había tenido como director del Cerralbo. Encarnación se casó con Francisco Moran y tuvo ocho hijos. Así mismo, tuvo que cuidar a su madre y a su tía y encargarse del hogar. Tampoco parecían buenos tiempos para una mujer en un trabajo de campo.

Encarnación Cabré en las proximidades del castro de Los Castillejos (Sanchorreja, Ávila). 1930-1931 © IPCE-CABRE-2960

Aun así, con la muerte de su padre en 1947 (para más inri el mismo día que cumplía los 65 años), y en parte para mantener viva su memoria, volvió a publicar en revistas científicas. No sería hasta 1975 cuando volvería realmente al trabajo activo. En ese periodo colaboraría también con su hijo y con Isabel Baquedano. Su última aparición pública fue en 1988, en su participación en el II Simposio sobre Celtíberos. En este congreso y con la publicación posterior, en 1990, de Espadas y puñales de las necrópolis celtibéricas, se sistematizó el armamento celtibérico en la Península.

Murió en 2005, tres días antes de su cumpleaños (casi como su padre) y la familia donó generosamente el archivo familiar. Aunque ha habido una gran labor de recuperación del legado de Encarnación Cabré, en gran parte gracias a la labor de Isabel Baquedano, aun queda mucho por hacer. A veces, queda a la sombra de su padre y se obvia su labor, otras, queda englobada en un masculino genérico de la arqueología española. Poco a poco, vamos rescatando y recordando los nombres de estas mujeres.

Bibliografía

- Baquedano Beltrán, I. (2020): “Visibilizando a otras. Encarnación Cabré y la salvaguardia del tesoro artístico”, en Torija López, A. y Morín, J. (eds.), Mujeres en la guerra civil y la posguerra. Memoria y Educación, Madrid: AUDEMA ediciones.

- Baquedano Beltrán, I. (1993): “Encarnación Cabré Herreros. La primera mujer en la arqueología española”, Revista de Arqueología 146, pp. 54-59.

- Baquedano Beltrán, I. 2019: ““Miss Congres”: Encarnación Cabré creando profesión”, en A. Torija López y I. Baquedano Beltrán (eds.): Tejiendo Pasado. Patrimonio Cultural y profesión, en género femenino. Madrid: Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, pp. 45-74.

- Berrocal, M. C.; González Enríquez, C. y Mansilla, A. (1998): “Las primeras generaciones de arqueólogas españolas: una aproximación”, Revista d’arqueologia de Ponent 8, pp. 151-166

Comentarios recientes