La batalla de Ayacucho, óleo sobre lienzo de Martín Tovar y Tovar (1827-1902), Galería de Arte Nacional, Caracas. Tras tres siglos de presencia española en América, la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, precipitó el fin del poder peninsular en suelo continental, certificado dos años más tarde con la caída de los últimos bastiones realistas en San Juan de Ulúa (México), El Callao y Chiloé. Foto: Wikimedia Commons.

La epopeya de la resistencia había empezado quince años antes, y en ella, el viejo virreinato peruano había desempeñado un papel protagonista, como baluarte de la causa del rey. No solo defendió sus fronteras ante el independentismo, sino que se hizo cargo de la defensa de lo que hoy son Chile, Bolivia y Ecuador, constituyéndose en un dique que solo sucumbió ante ataques concéntricos externos, desde el sur y desde el norte, dirigidos, respectivamente, por San Martín, que fracasó en su empeño, y por Bolívar. Lo más notable es que la hazaña fue obra de un ejército fundamentalmente americano. En efecto, España, enfrascada en su propia guerra de independencia, primero, y en la lucha entre liberales y absolutistas, después, no estaba en condiciones de enviar grandes contingentes de refuerzos, por lo que tuvo que fiar su causa a tropas reclutadas localmente. Surgió así el Ejército Real del Alto Perú, cuya composición detallan los Estados Militares de la época.

Por solo mencionar el de fecha más próxima a la batalla de Ayacucho, una vez expurgados los errores que contiene, enumera las siguientes unidades: batallones de Burgos, Cantabria, Vitoria, Imperial Alejandro, Gerona, Infante, Primer Regimiento, Centro, Fernando VII, Castro, Cazadores y Partidarios, así como sendos escuadrones de Húsares de Fernando VII, Dragones de la Unión –luego elevado a regimiento– y de San Carlos. Habría que añadir los Granaderos a Caballo de la Guardia, los Dragones del Perú y el singular escuadrón de Alabarderos, una curiosa contradicción en términos.

Pues bien, de esos cuerpos, los cinco primeros eran formalmente de europeos o españoles peninsulares, como se decía, pero todos ellos llevaban años de combate, con su consiguiente cortejo de bajas, que habían sido reemplazadas con americanos –mayoritariamente mestizos, “indios forasteros” y cholos–, de forma que apenas conservaban hombres de su composición inicial. En cuanto al Infante, fue mixto desde un principio, mientras que los seis siguientes citados habían sido levantados localmente. De la caballería, únicamente tres escuadrones habían llegado de España, y sufrido la consiguiente merma en el curso de las operaciones. El resto, había sido reclutado sobre el terreno. Por trasladar estos datos a cifras, se ha calculado que de los 6900 efectivos presentes en Ayacucho, solo unos 500, incluidos mandos, eran europeos. Hay que señalar que los realistas disponían además de los 4000 hombres de Olañeta, del que después se hablará, y de otros 3000 diseminados en guarniciones, americanos todos ellos.

Es quizás algo único en la Historia: la causa de una metrópoli sostenida por sus súbditos de Ultramar contra sus propios compatriotas.

No es este el momento para describir la trayectoria de ese ejército. Baste decir que reconquistó Chile de manos de los independentistas, aunque luego lo perdiera, que derrotó tres intentos bonaerenses de tomar el Alto Perú –la actual Bolivia–, y que aniquiló dos expediciones mixtas de argentinos, chilenos y peruanos.

A principios de 1824, tras años de guerra, y pese a todos los avatares, su posición continuaba siendo sólida. A las órdenes del virrey La Serna, había evacuado Lima para acogerse a la sierra, cuando San Martín desembarcó en tierras de Perú, coronando una genial maniobra de estrategia indirecta, tras haber recuperado Chile y navegado desde allí, merced a su superioridad naval. Encastillado en Cuzco, la legendaria villa imperial inca, convertida irónicamente en capital realista, había repelido todos los ataques enemigos, infligiéndoles un duro castigo que auguraba aún mayores desastres.

José de la Serna y Martínez de Hinojosa, I conde de los Andes (1770-1832), último virrey del Perú. Veterano del sitio de Ceuta (1790), de la Guerra del Rosellón y de la Guerra Anglo-Española, al estallido de la Guerra de la Independencia participó en las defensas de Valencia y Zaragoza, en 1808. Apresado, logró escapar de su cautiverio en Francia para reintegrarse en el Ejército español. En 1815 fue destinado al Perú para combatir a los independentistas y en enero de 1821, tras el Pronunciamiento de Aznapuquio que depuso al virrey Joaquín de la Pezuela, incapaz de hacer frente a la presión independentista, se hizo con la máxima autoridad política y militar del virreinato. Foto: Wikimedia Commons.

En cambio, el horizonte del bando opuesto era sombrío, hasta el punto de que Valega ha bautizado el periodo como el de “la anarquía peruana”; “todo se derrumbaba”, añade lúgubre Rebaza. El general rioplatense, descorazonado, había abandonado la palestra y en febrero unidades que habían estado a sus órdenes se pasaron a los realistas, mientras que un motín de la guarnición de las fortalezas de El Callao las había entregado al virrey. La situación era tan crítica que los independentistas peruanos, zarandeados por rencillas intestinas, impotentes y angustiados, se habían echado en brazos de Bolívar ofreciéndole la dictadura a cambio de que acudiera en su ayuda con un poderoso contingente colombiano. Era la única esperanza de derrotar a los obstinados “godos”, “nuevos Pizarros, Almagros y Corteses”, según los calificó el prócer venezolano.

Este, al llegar a Trujillo, en el norte de Perú, se encontró con un panorama “trágico”, de forma que, dice Dellepiane, “fusiló, arrebató los tesoros de los templos, y puso la mano en la fortuna pública y privada” para reconducir el calamitoso estado de las cosas. En un alarde de organización, lo consiguió, mediante medidas draconianas –“la orden del día es el terror”, proclamó–, formando un ejército de tres divisiones, dos colombianas y una peruana. Sin embargo, consciente de su inferioridad hasta que le llegara la totalidad de los refuerzos que había pedido a su patria, dio instrucciones para, al amparo de una política de tierra quemada, preparar un repliegue gradual hacia Colombia, ante la previsible ofensiva del virrey, que sabía en preparación y que no podría contener.

No tenía que haberse preocupado, porque para entonces, se había producido un gravísimo acontecimiento en el campo realista. Olañeta, un antiguo comerciante español devenido general, merced a sus habilidades innatas para la contraguerrilla, aspiraba a más altas metas: erigir un feudo propio en el Alto Perú, que, le permitiría, entre otras cosas, intensificar sus poco limpios negocios mercantiles. Convenientemente envuelto en la bandera del absolutismo recién restaurado en la Península, a fines de 1823 se alzó contra el virrey, tildándole de liberal.

El momento no podía ser más inoportuno, porque los realistas efectivamente se disponían a tomar la ofensiva, como se temía su adversario; entre el abril y mayo, en concreto. La sublevación puso a La Serna en una ardua tesitura. Debía escoger entre atacar primero a Bolívar y volverse luego contra el rebelde, o dar prioridad a este, que amenazaba su retaguardia, fuente de hombres y de recursos de todo tipo. Consultados sus principales colaboradores, que tenían opiniones divididas, se inclinó por la segunda opción, y envió a Valdés, su mejor general, al frente de unidades selectas en una marcha de mil quinientos kilómetros, por una geografía dificilísima, contra Olañeta.

La batalla de Junín

Bolívar se enteró de la sublevación con tanto alivio como satisfacción –llegará a considerar al realista rebelde como uno de los “libertadores”–. Consciente de la oportunidad que se le presenta, cambia radicalmente sus planes. Una carta que dictó el 15 de abril no deja lugar a dudas sobre la transcendencia del alzamiento de aquel: “desde que he recibido noticias de las diferencias entre La Serna y Olañeta, he decidido emprender la campaña”. Completados sus preparativos, tomó la ofensiva en junio de 1824. Había calculado bien; con la partida de Valdés, se había evaporado la superioridad numérica del virrey, que solo podía oponerle el denominado Ejército del Norte. Estaba a las órdenes de Canterac, que inició sus movimientos el 1 de agosto, con la triple intención, aseguró, de “cerciorarme” del avance enemigo, “imponer” a este, y recoger ganado para alimentar a sus tropas. Los dos primeros motivos son débiles; para practicar un reconocimiento no era preciso movilizar a tan nutrido contingente, y no se “impone” al adversario llevando menos tropas que él, poco más de 7000 frente a 10 000.

Ambas vanguardias chocaron en Junín, el 6. La subsiguiente batalla merece un examen detallado, pero ahora solo hay espacio para mencionar que durante su transcurso se emplearon nada más que sables y lanzas, como en tiempos pasados; no sonó un solo tiro. Se debe comentar, asimismo, que todavía hoy se discute sobre su desarrollo, difuminada como está, al igual que todo lo relacionado con aquellas guerras, por los velos de mitos patrióticos suscitados en los países que aportaron contingentes al combate. También por esa razón, el parte independentista no resulta demasiado fiable, mientras que el de Canterac, exculpatorio, no lo es más. Por fortuna, existe una carta del realista, sin fecha, a su colega a su colega Ramón Rodil, así como testimonios de miembros del ejército de Bolívar, que aportan más luz.

Mapa de las operaciones en el Perú (1822-1824) y de la campaña de Junín y Ayacucho. © Desperta Ferro Ediciones

Resumiendo al máximo, se puede decir que este llevaba en vanguardia su caballería, formada por dos escuadrones de Granaderos a Caballo de Colombia, otros tantos de Húsares de Colombia, tres de Húsares del Perú y uno de Granaderos de los Andes, patético resto del otrora famoso Regimiento de Granaderos a Caballo, argentino, que en su mayor parte se había pasado a los realistas. Estos, de su lado, contaban con sendos escuadrones de Húsares de Fernando VII –enteramente peninsular– y de Dragones del Perú, junto con cuatro de Dragones de la Unión, formados sobre la base de una compañía europea llegada de España.

Canterac, un excelente jefe de caballería, se percató de que el enemigo, en su avance, progresaba por un desfiladero, entre terreno pantanoso y las estribaciones de unas alturas. Estimó que debía aprovechar esa circunstancia, y atacar antes de que desembocase en el llano, y cursó las órdenes oportunas al jefe de sus jinetes, Ramón Gómez de Bedoya, un hombre, por cierto, cuya aptitud había sido seriamente cuestionada por Valdés en carta privada al propio Canterac. Las unidades realistas desplegaron con los dos primeros escuadrones mencionados en batalla, es decir, en línea, y los otros cuatro en sendas columnas sobre sus flancos. El general realista reconoció más tarde que sumaban más efectivos que los contrarios; unos 1200 contra alrededor de 1000 son cifras que parecen creíbles.

Mientras formaban los del rey, la cabeza independentista había salido del mal paso, y los Granaderos de Colombia formaron en batalla, cuando el resto todavía se encontraba en columna. Para explotar la favorable coyuntura, la caballería de Bedoya se lanzó a la carga. Con el fin de impedir que el enemigo pudiera desplegar convenientemente, lo hace desde una distancia quizás excesiva, a riesgo de cansar a las monturas.

El choque fue brutal. Los de Colombia, contraviniendo las reglas, esperaron inmóviles el contacto, enristrando las lanzas. Fuentes independentistas aseguran que algunos de sus elementos lograron atravesar la línea realista, pero eso es algo natural en un entrevero de caballería, en el que ambos contendientes se entrecruzan como los dedos de dos manos. El grueso, sin embargo, fue arrollado por el ímpetu de sus atacantes, y retrocedió en desorden, que siembra, a su vez, entre los cuerpos que le seguían.

La batalla parecía perdida. Así lo estimó Bolívar, que retrocedió algunos kilómetros en demanda de su infantería. Pero era una ilusión. Como en toda batalla entre jinetes, las unidades participantes habían perdido la cohesión y estaban dispersas: las independentistas, en huida; las realistas, embebidas en el alcance. En esas condiciones, el triunfo está reservado a la última fuerza que se mantiene formada, en disposición de ejecutar órdenes. Y esta fue, en Junín, el primer escuadrón de Húsares del Perú, que, por la configuración del terreno, no se había visto envuelto en la rota. Su jefe, con un tempo excelente, lo arrojó sobre los desperdigados y eufóricos hombres de Canterac, creando el pánico entre ellos, ante el aluvión de inesperados aceros.

Por su parte, las batidas tropas de Bolívar, al percatarse de ello, se rehicieron y volviendo grupas regresaron al combate. Se ha pretendido por algunos que ejecutaron una táctica deliberada, la de “volver caras”, en la que se fingía una huida para atraer al contrario, desordenarlo y caer entonces sobre él. No es verosímil que eso sucediera en Junín; se trata de una muy complicada maniobra que solo se puede realizar con hombres prevenidos con anticipación de que se iba llevar a cabo; improvisarla sobre la marcha, y con el enemigo encima, no parece factible.

En todo caso, los realistas, sorprendidos por el ataque de los peruanos, emprendieron a su vez una fuga tan desalada como minutos antes era la de sus adversarios, y, al hacerlo, fueron diezmados impunemente. El parte de Bolívar, no destacó el papel decisivo de los húsares, reflejando su poca simpatía hacia los habitantes del Perú. Tuvo, incluso, un comportamiento muy discutible con su coronel, Antonio Plasencia, un español que tres años después facilitaría al Congreso peruano una interesante y creíble versión de la batalla, que discrepa de la oficial. En cuanto a las bajas, el parte cifró las propias en 45 muertos y 99 heridos, y las del contrario en 250 de los primeros, 90 de los segundos y 80 prisioneros. Canterac, de su lado, no consideró oportuno facilitar esos datos tan esenciales, quizás por su bochorno ante lo sucedido, y facilitó una explicación borrosa y nada verosímil del combate.

Emprendió además, de forma injustificada, un acelerado repliegue, que mucho se parecía una huida, y que le costó millares de hombres entre pasados, despeados y desertores. Por fortuna, el prócer venezolano se limitó a seguirlo calmosamente, sin acosarle.

La batalla de Ayacucho

La Serna, en Cuzco, recibió desconcertado la noticia de la imprevista derrota de Canterac. Pero, al contrario que este, no perdió la cabeza, sino que empezó en el acto a acumular medios para restablecer la situación. Lo primero que hizo, naturalmente, fue ordenar el regreso de Valdés. Este, que había ya batido parcialmente a Olañeta, se vio así privado de la ocasión de asestarle el golpe de gracia, y tuvo que emprender el largo camino de vuelta. Fue la suya una tremenda marcha forzada; a su paso, iba incorporando de cualquier manera reclutas para llenar los muchos huecos que habían abierto en las filas sus agotadoras y sangrientas operaciones, tan abruptamente terminadas.

Mientras los realistas se reorganizaban, Bolívar continuó su cauteloso avance, implantando al tiempo el nuevo orden en las regiones que atravesaba, hasta que en octubre decidió partir para Lima, a fin de allegar desde allí nuevos elementos. Consideraba la campaña terminada, por lo que dejó a su lugarteniente, el general Sucre, al frente de las tropas, prescribiéndole que iniciara los preparativos para acantonar el ejército en sus cuarteles de invierno. Pensaba que La Serna tardaría en recuperarse de Junín, y que no emprendería ningún acción con la temible estación de aguas enseñoreándose de los Andes, un áspero paisaje que gráficamente se ha comparado con un papel arrugado.

Era no conocerle. En octubre ya estaba en movimiento, sorprendiendo a su rival y tras haber asumido el mando directo de todas sus fuerzas. Llevaba un firme propósito: flanquear a Sucre y cortarle sus comunicaciones con la retaguardia, para batirlo sin necesidad de combate. Se inició entonces una compleja serie de movimientos, con ambos ejércitos marchando en paralelo, y el independentista cediendo posiciones, una tras otra, para evitar el copo. En esas maniobras, Sucre actuaba limitado por dos factores. De una parte, las órdenes de Bolívar que no le autorizaban a provocar una batalla. De otra, la casi inconcebible capacidad de marcha de la infantería enemiga, formada mayoritariamente por serranos que superaban vertiginosas subidas y bajadas de montañas, y recorrían incansables y sin titubear estrechos senderos, bordeados por precipicios cuyo fondo no se adivinaba; todo eso con una climatología hostil. Los costeños y colombianos de Sucre, en ese escenario que les resultaba ajeno, asorochados, tiritando de frío, eran incapaces de mantener el ritmo.

Aunque la ventaja de disponer de tropas aclimatadas también presentaba inconvenientes. La práctica dictaba que los soldados alejados de su lugar de origen, lo que era el caso de la masa de los independentistas, se mostraban renuentes a alejarse de sus banderas en terreno desconocido. Desertaban, en cambio, fácilmente cuando, como sucedía a los realistas, se hallaban en su hábitat natural, cerca de sus casas, donde todo les era familiar. El mismo idioma de la región –el quechua– era el suyo propio, mientras que constituía un enigma para los de Sucre.

Ambos ejércitos se entregaron durante semanas al agotador ballet, por cerros y valles. Solo en noviembre, Bolívar, inclinándose ante la evidencia de que la campaña se había reanudado en firme, concedió libertad a Sucre para que actuara según las circunstancias, librando batalla, si fuera preciso. En el curso de una de las incesantes maniobras, el 3 de diciembre, la retaguardia independentista fue sorprendida, en Collapahuayco. Logró zafarse, pero dejó en manos del adversario uno de sus dos cañones, toda la impedimenta y abundante cartuchería. El batallón Rifles, que se contaba entre los favoritos de Bolívar, quedó diezmado.

Batalla de Ayacucho (1918), óleo sobre lienzo de Teófila Aguirre, Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Lima. Foto: Gobierno de Perú.

Por fin, la tarde del 8 del mismo mes, encontró a los realistas encaramados en el Condorcunca, mientras que sus enemigos ocupaban la pampa de Ayacucho, a sus pies. Se ignoran los motivos que La Serna tuvo para ocupar esa posición, que, si reunía formidables condiciones para la defensa, presentaba las mismas dificultades como base para un ataque.

En efecto, la bajada al llano estaba limitada por sendos barrancos laterales, uno de ellos, “dificilísimo”; “de todo punto intransitable” el otro, según un testigo. Es más, la desembocadura al terreno plano estaba cortada “por tres quebradas estrechas; los pobladores las denominan Yawar Zanja, Zanja de Sangre”, “una trampa mortal”, como afirma en su minucioso estudio Milena Vega-Centeno. Únicamente quedaba un estrecho espacio libre, de unos 300 metros. La pendiente es tan pronunciada que si la ladera media del monte tiene una altitud de 3920 metros, la del lugar del despliegue de los independentistas es de 3285. Se entiende que un combatiente realista al describir el descenso utilizase el término “despeñarnos”.

La única posible explicación de la decisión de instalarse en ese lugar es que el virrey pensara que, una vez más, Sucre iba a proseguir su constante movimiento de repliegue, esquivando el combate. Pero este se hallaba obligado a hacer frente por un motivo principal: las indiadas de la región se habían alzado en armas contra él, y le sometían a un constante acoso, negándole el acceso a los víveres y asesinando a los enfermos que iba dejando a su paso. Además sus tropas se hallaban hastiadas del constante caminar sin resultado aparentes.

Aunque no era mucho más brillante la situación de los realistas. En lo alto del monte resultaba imposible conseguir alimentos –esa noche muchos cenaron un puñado de maíz y carne de burro–, y ellos también deseaban por término al calvario que era operar por aquellos pagos. Se ha dicho, incluso, que por su campamento circularon pasquines exigiendo dar batalla. Es algo que no se puede confirmar, pero, de ser cierto, sería una prueba de la insatisfacción de los mandos, no de la tropa, que era masivamente analfabeta.

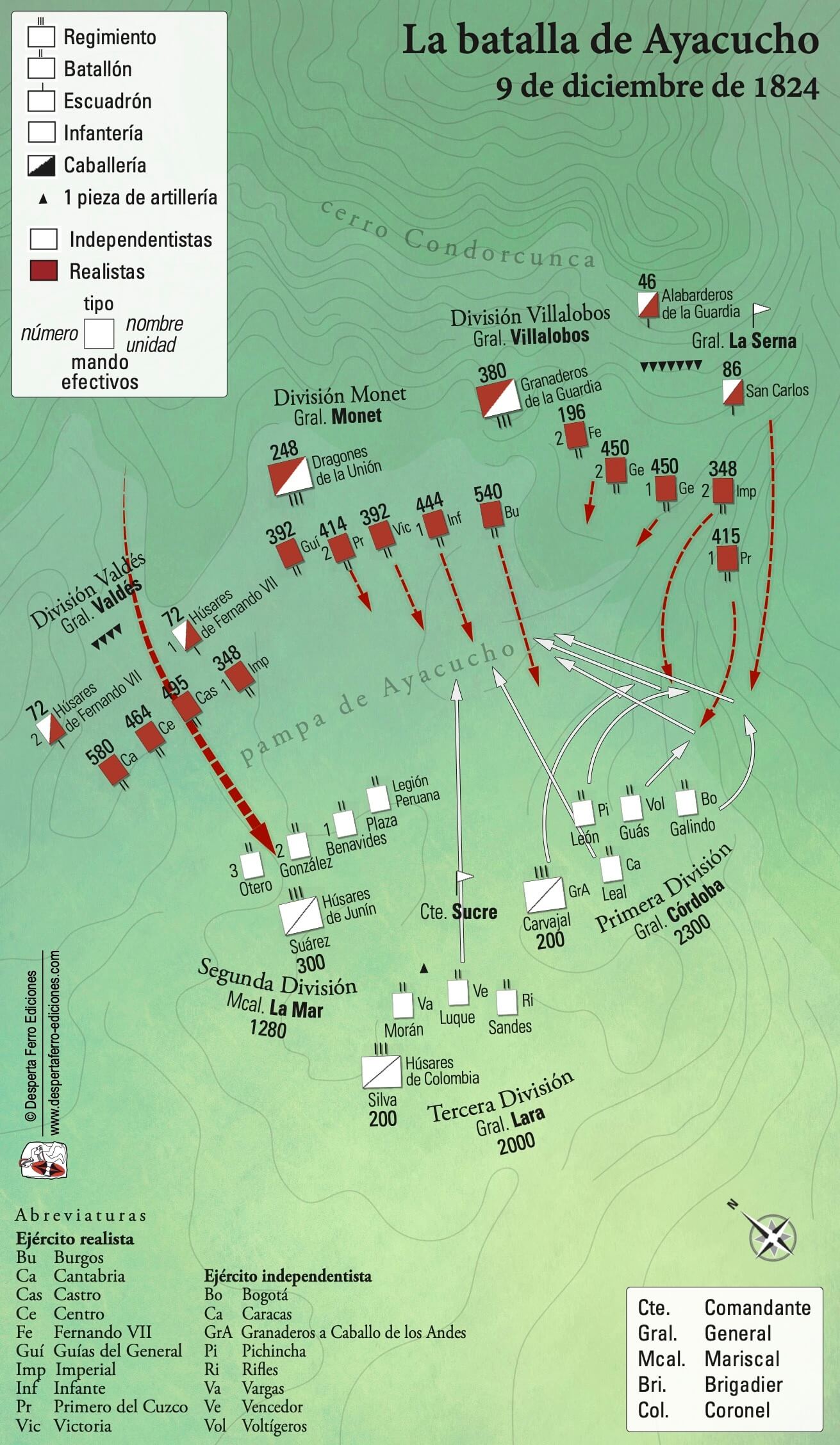

Tampoco está claro el proceso de toma de decisiones que llevó a la determinación de atacar. Según las fuentes, se ha apuntado a una junta de generales el mismo 8; otros, la sitúan en la mañana del 9, y no faltan quienes señalen que nunca se produjo, y que ese día se impartieron directamente las instrucciones, sin consulta alguna. Sea como fuese, en torno a las 10, los 6900 efectivos realistas empezaron a ejecutar sus órdenes. Se hallaban repartidos en tres divisiones de infantería. La de vanguardia, de Valdés, formada por los batallones I del Imperial Alejandro, Castro, Centro y Cantabria, reforzados por dos escuadrones de Fernando VII y cuatro piezas, bajaría a lo largo del barranco de la derecha, abrupto, pero accesible, y lanzaría el ataque preliminar. Mientras, la 1.ª división, de Monet, con el II del 1.º, Burgos, Guías, Infante don Carlos y Vitoria, y parte de la 2.ª, de González Villalobos, con el I del 1.º y el II del Imperial, bajarían por el centro y la izquierda, respectivamente.

Su misión era ganar terreno para que entraran en batería los siete cañones restantes de artillería a lomo, que les seguían, y para que desplegara la caballería (tres escuadrones de Granaderos a Caballo de la Guardia, otros tantos de Dragones de la Unión, dos de Húsares de Fernando VII y dos de Dragones del Perú, uno de San Carlos y el de Alabarderos). Como reserva, La Serna contaba con el resto de la división González Villalobos: dos batallones del Gerona y el II del Fernando VII. Es lástima no poder entrar aquí en una descripción más detallada del origen y la composición de estas fuerzas, pero puede ser suficiente anotar que solo dos batallones superaban las 500 plazas, y que los escuadrones no llegaban a 100, muy debajo de sus efectivos reglamentarios.

Sucre, desde el llano, vio descender las delgadas columnas realistas, por un terreno tan accidentado que en muchos puntos los jinetes iban a la desfilada, uno en pos de otro, llevando a las monturas del diestro. No tenía un plan concreto, solo aceptar el choque y reaccionar conforme a la evolución de los acontecimientos. Sus 5780 hombres estaban dispuestos en tres divisiones. La peruana, de La Mar, a la izquierda, con el batallón de la Legión y los 1.º, 2.º y 3.º del Perú. A la derecha, la colombiana de Córdoba, con Bogotá, Caracas, Pichincha y Voltígeros (el antiguo batallón realista Numancia, que había cambiado de bando). En reserva se hallaba la también colombiana de Lara, con Rifles, Vargas y Vencedor. La caballería constaba de dos escuadrones de Granaderos a Caballo y otros tantos de Húsares, todos de Colombia, tres de Húsares de Junín, nueva denominación del regimiento que decidió esa batalla, y uno de Granaderos a Caballo de los Andes. Como se ha mencionado más arriba, disponía solo de una pieza de artillería.

Mapa de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. © Desperta Ferro Ediciones

Conviene precisar que el número de soldados peruanos era mayor de lo que indicaba el nombre de las unidades. Las colombianas habían experimentado muchas bajas por todos los conceptos desde el principio de la campaña y habían sido suplidas con hombres tomados por diversos procedimientos –la fuerza, sobre todo– durante su recorrido por tierras de Perú. Asimismo se debe precisar que la descripción de la batalla que sigue a continuación está basada en distintas fuentes contemporáneas contradictorias entre sí, y a veces teñidas de nacionalismo. Se trata, pues, de una simple hipótesis.

La primera parte de la maniobra se desarrolló como estaba previsto. Valdés atacó con su habitual energía a La Mar, haciéndole retroceder, hasta el punto de que Sucre tuvo que enviar en su ayuda al Vencedor que, sin embargo, no logra restablecer totalmente la situación.

Mientras, el resto de los realistas habían continuado su embarazoso descenso. El I del 1.º, un sobresaliente regimiento, llegó a su punto de despliegue, pero, en lugar de esperar allí a que el resto de las fuerzas fueran completando el suyo y a que se acentuase la penetración de Valdés, se lanzó a un ataque prematuro, empujado por su impetuoso coronel. Es fama que Villalobos lo intentó contener, pero le respondió que tenía órdenes reservadas del virrey para hacerlo. Fue un suicidio, porque Sucre respondió arrojando contra él a Bogotá, Voltígeros y Pichincha que, naturalmente, lo destrozaron. A continuación, se lanzaron sobre la artillería, que, según algunos aún no había desembastado, y la tomó. El pequeño escuadrón de San Carlos, solo 86 plazas, cargó para limitar el revés, pero los Húsares de Colombia, apoyados por el fuego de los mencionados batallones, lo aniquilaron. Apenas se salvó una decena de jinetes. Los victoriosos colombianos profundizaron en su avance, y cayeron sobre la siguiente unidad realista, el II del Imperial, que con Villalobos a la cabeza, fue arrollado.

Al tiempo, se había adelantado la división Monet, cuya primera brigada –Infante y Burgos– se desorganizó intentando franquear la Zanja de Sangre, y antes de poder reordenarse fue fusilada y acuchillada por Vargas, Caracas y los Húsares de Junín. Gerona, dirigido por Canterac, hizo lo posible por cubrir la brecha que se había abierto en el dispositivo, pero fue batido por Voltígeros y Pichincha. A su vez la poca caballería que había tenido tiempo de desplegar, únicamente tres escuadrones, dos de ellos probablemente de Dragones de la Unión y uno de Granaderos de la Guardia, se enzarzó en un combate perdido de antemano con los dos regimientos de jinetes colombianos, respaldados por las descargas del Bogotá. Todo el frente realista colapsó, sin que pudiera apuntalarlo el fuego del escuálido II del Fernando VII, ni los esfuerzos personales del propio virrey, que se incorporó al combate y fue herido y capturado.

Solo combatía ya la división Valdés, que no había dejado de avanzar, apenas contenida por los de La Mar. Sucre, con la batalla ganada, dirigió contra ella al Vargas y a sendos escuadrones de Húsares de Junín y de Granaderos de los Andes. Ante eso, no le quedó otra opción al general del rey que abandonar el campo, sin dejar de plantar cara. El distinguido batallón de Cantabria fue el último en retirarse.

La Serna no redactó un parte de la batalla. En el dictado por Sucre se mencionan 310 muertos y 609 heridos propios, por 1800 y 300, respectivamente, junto a 2500 prisioneros, de los contrarios. Son cifras verosímiles; la disparidad de pérdidas se explica, sobre todo y como siempre, por las causadas durante la persecución de las tropas vencidas, no en el combate en sí mismo.

Capitulación de Ayacucho (1924), óleo sobre lienzo de Daniel Hernández Morillo (1856-1932), Museo del Banco Central de Reserva del Perú, Lima. Antonio José de Sucre (1795-1830), criollo venezolano de origen belga-español, profundamente comprometido con la causa independentista y de lealtad incondicional a Simón Bolívar, será el artífice de la independencia de Ecuador, Perú y Bolivia, de la que será primer presidente. Demostrará su nobleza y generosidad en las condiciones de la capitulación de Ayacucho. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Es una pena que Valdés incurriera en el feo pecado de la ingratitud al establecer las causas de la derrota, que achaca a la mala calidad de los combatientes realistas, muchos reclutados a la fuerza. Lo cierto es que los ejércitos de ambos bandos se alistaban de esa manera y así se habían formado los que durante años habían sostenido con éxito la causa de España en Perú. A ese respecto, es significativo que la masa de los capturados en Ayacucho fuera enrolada inmediatamente en las filas de los vencedores. Así se constituían aquellas fuerzas, en gran parte con hombre arrancados a sus hogares y con prisioneros. De otro lado, a la sangre de esos mismos hombres debía sus entorchados el propio Valdés. No se merecían el injusto reproche. Tenía, en cambio, razón, el general, cuando se lamentaba del elevado número de veteranos, europeos y americanos, que había costado la campaña contra Olañeta; de esa forma, los deletéreos efectos de su traición se extendieron hasta la pampa de Ayacucho. Sin duda, fue un factor en el resultado final, pero probablemente no decisivo.

La batalla se perdió porque los realistas montaron su ataque desde una posición totalmente inadecuada para las metódicas evoluciones de la época, que requerían largo tiempo para pasar de la fase de aproximación a la de combate. Pretender que se realizaran al alcance de la acción del enemigo, tras bajar por un despeñadero, era pedir lo imposible; ninguna tropa hubiera sido capaz de hacerlo.

Comentarios recientes