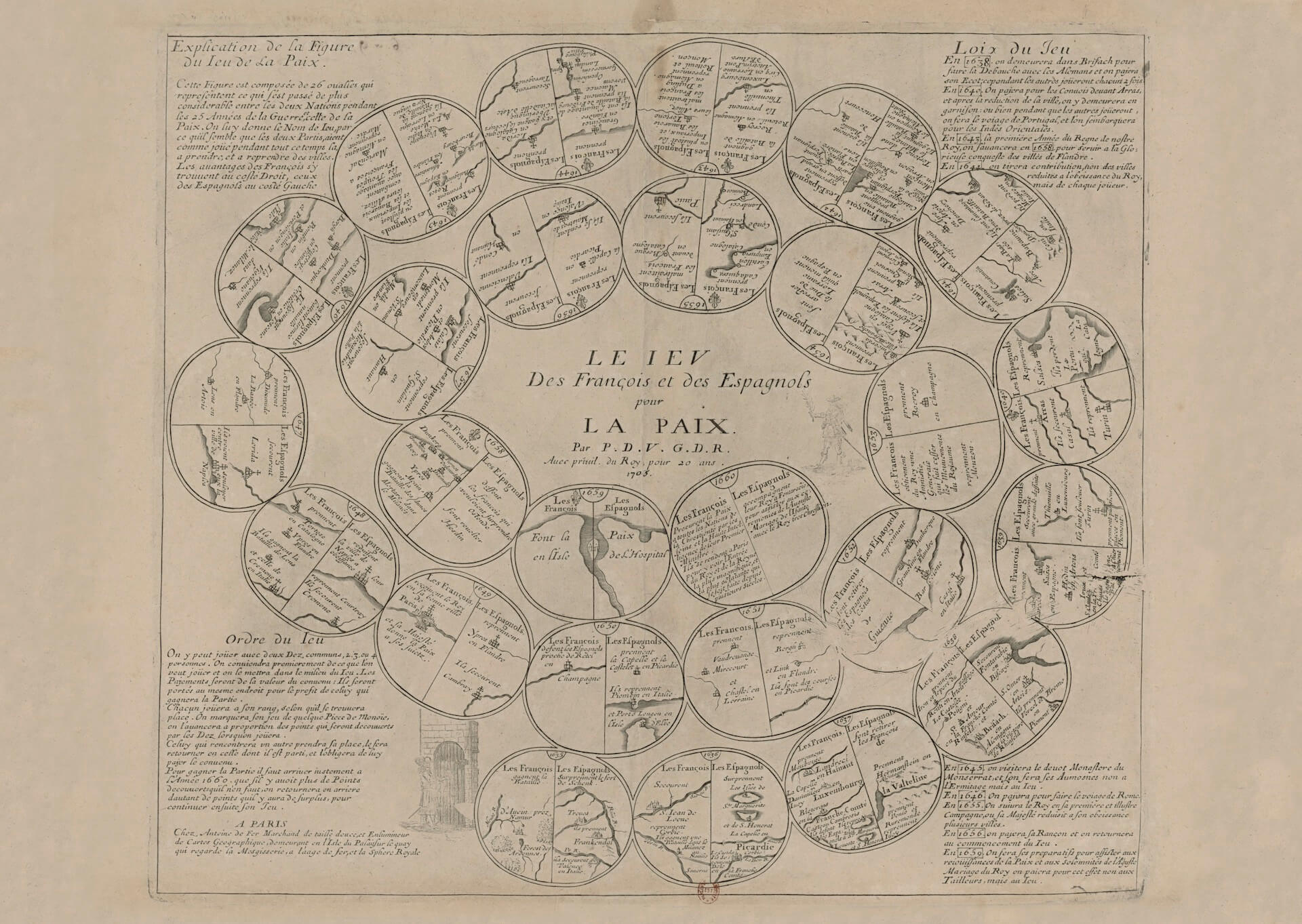

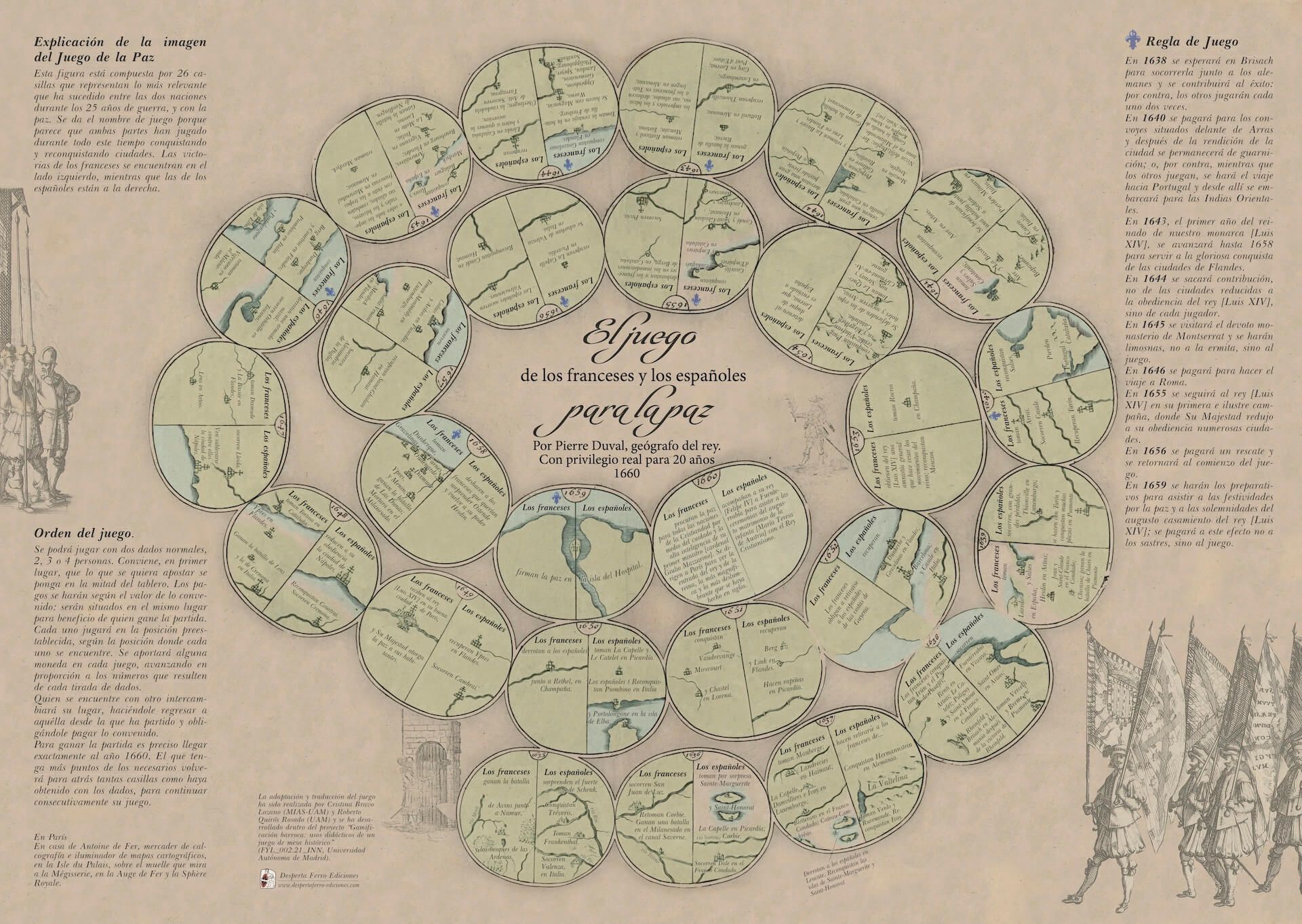

Le jeu des françois et des espagnols pour la paix (1660), de Pierre Duval, un juego que recrea la Guerra franco-española de 1635-1659. El regalo de la suscripción Premium de este 2022-2023 incluye una reproducción facsímil de este tablero junto con una versión actualizada y jugable del mismo. Fuente: Gallica.

Pierre Duval y el Jeu des françois et des espagnols pour la paix

Cristina Bravo Lozano (Madrid Institute for Advanced Study-Universidad Autónoma de Madrid) y Roberto Quirós Rosado (Universidad Autónoma de Madrid)

Pierre Duval (Abbeville, 1619-París, 1683) fue uno de los más influyentes geógrafos cortesanos de la Francia del Grand Siècle. Sin embargo, su figura es poco conocida en la historiografía actual, pese a la cantidad de obras que dio a la imprenta con el privilegio de Luis XIV.

El joven Pierre había iniciado su carrera cartográfica a la sombra de su tío Nicolas Sanson, geógrafo de los reyes de Francia y conseiller d’État, quien se había dado a conocer en toda Europa gracias a numerosos atlas sobre los imperios de la Antigüedad y, en particular, de aquellos territorios que estaban conformando las tierras de expansión de la monarquía borbónica, desde el Rin hasta la Corona de Aragón. Gracias a los vínculos de su pariente, en particular en el entorno del príncipe de Condé, prosiguió la labor geográfica a la par que comenzó una prolífica creación de entretenimientos didácticos destinados a los cortesanos y hommes politiques de París y la naciente Versalles.

Geógraphe ordinaire du roy por concesión de Ana de Austria en torno a 1650, Pierre Duval no se conformó con un escueto salario palatino. Por contra, sus intereses radicaban en labrarse una proyección sustentada por las suscripciones y la venta de sus propias producciones iconográficas. Gracias a su matrimonio con la hija de un rico mercader, Marie Desmaretz, se asentó definitivamente en París, en el Quoi de l’Horloge. Durante décadas, Duval colaboraría activamente con impresores locales, a la vez que no dudó en invertir en sus propias prensas para abaratar costes en la producción de sus mapas de colección o de bolsillo, así como sus difundidos juegos de mesa. Si bien sus cartografías siguieron la estela de los conocidos atlas universales de los hermanos Blaeu o los desarrollados por su propio tío, los tableros que diseñara desde la década de 1650 convierten a Pierre Duval en un pionero en el arte del juego político. Este normando convirtió, así, el deleite del ocio de nobles y burgueses en una forma sui generis de formación en el arte del gobierno y de la supervivencia en las esferas palatinas del Rey Sol.

Jugadores de tric-trac [backgammon] (1626), óleo sobre lienzo de Dirck Hals (1591-1656), colección privada. Fuente: Wikimedia Commons

De su producción lúdica destacan cuatro juegos de la oca. El primero de ellos, a la sazón una de sus iniciales creaciones, fue Le jeu du monde, confeccionado en 1645 y dedicado al conde de Vivonne, primer gentilhombre de la cámara del joven Luis XIV. Con 63 casillas compuestas a base de miniaturas de todos los países del orbe, su objetivo era dar a conocer de forma sencilla la geografía de las cuatro partes del mundo conocido, sin otras pretensiones políticas. De similar intencionalidad era Le jeu de France, dedicado en 1659 al jurista y devoto Guillaume de Lamoignon, antiguo frondista y presidente primero del Parlamento de París. Tres años más tarde, Duval dio a la imprenta de Nicolas Berey Le jeu des princes souverains de l’Europe, en la que el geógrafo real no solo profundizaba en la didáctica de la fisonomía de los reinos y señoríos del Viejo Mundo, sino en sus intereses geopolíticos y económicos.

En cambio, será Le jeu des françois et des espagnols pour la paix, impreso en los talleres parisinos de Antoine de Fer, la más lograda de sus aportaciones lúdico-políticas. En 1660, ante el matrimonio de Luis XIV y la infanta española María Teresa de Austria, Duval inició la difusión de su tablero. Este consta de 26 casillas divididas en dos mitades en las que, mediante una sencilla representación cartográfica acompañada de sus correspondientes cartelas, se desgranaban los éxitos (y fracasos) de las dos potencias que, desde 1635, se habían disputado la hegemonía militar en Europa Occidental: el reino de Francia y la monarquía de España. Pese a la clara francofilia del tablero, advertida en algunas omisiones bélicas evidentes, Duval sí registró la mayoría de los triunfos que los tercios y las armadas de Felipe IV habrían logrado de sus enemigos franceses a lo largo de más de dos décadas. Para el geógrafo, “se da el nombre de juego porque parece que ambas partes han jugado durante todo este tiempo conquistando y reconquistando ciudades”. Este símil del conflicto hispano-francés, extendido hasta 1659, evidencia un primordial objetivo formativo de los cortesanos que se jugaban sus luises en la compleja vida palatina. No obstante, la “regla del juego”, adaptada de las tradicionales ocas, permitía mimetizar a sus jugadores con los cortesanos, ministros y soldados de los Reyes Cristianísimos en los fastos y los desastres más reconocidos de la historia reciente de Francia. Socorrer Breisach, tomar Arras, sacar contribuciones de las ciudades conquistadas en Flandes, visitar devotamente Montserrat, acompañar al joven Rey Sol a su primera jornada militar, o hacer los preparativos de la paz de los Pirineos y el casamiento del soberano se hallan entre tales mímesis político-lúdicas.

El horizonte de Le Jeu des françois et des espagnols pour la paix sería alcanzar 1660 y, con ello ver hecha realidad la victoria de las lises galas sobre las águilas habsbúrgicas. Quienes podrían participar en esta performance podrían ser dos, tres o cuatro jugadores, cuyos caudales apostados habrían de negociarse al inicio de la partida, al igual que cada una de las victorias parciales a merced de los dados. Como en las ocas italianas o españolas del siglo XVI, cada avance o retroceso supondría un aumento o la merma de las bolsas de los contrincantes. Quien alcanzase a su émulo le obligaría no solo a tomar su lugar, sino obligarle al pago de la suma acordada al inicio de la guerra de dados. El éxito definitivo, la casilla vigesimosexta, quedaría siempre a merced del azar, pues para Duval solo podría alcanzarla quien llegase exactamente al año del himeneo regio. Si los puntos se excedían, se retornaría al campo de Marte.

A la postre, la nación francesa retratada en tinta y buril por Duval y De Fer aparecería cual garante de la paz “para todas las naciones de la Cristiandad”, gracias a las artes del primer ministro: el cardenal Giulio Mazzarino, factotum de la reina madre Ana de Austria durante la convulsa minoría de edad de Luis XIV. Pero aquellos tiempos de frondas parlamentarias y aristocráticas quedaban ya atrás. Ahora, el pueblo se mostraba enardecido por la victoria militar y por acudir a París a “ver la entrada del rey y de la reina, la más magnífica y la más deslumbrante que se haya hecho en siglos”. A los españoles, deshechos tras los últimos envites del conflicto, no les quedaría más remedio que aceptar su derrota, habiendo de secundar a su monarca hasta la frontera del Bidasoa, “para asistir a las ceremonias del augusto matrimonio de la infanta con el Rey Cristianísimo”.

La Guerra franco-española (1635-1659)

Fernando Negredo del Cerro (Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad)

El siglo XVII fue un periodo de especial trascendencia en lo que a las relaciones internacionales se refiere. Una multitud de conflictos asolaron Europa pero, de entre todos ellos, hay una pugna que destaca con enorme fuerza: la que enfrentó a los Austrias y los Borbones por la hegemonía europea y más en concreto la profunda rivalidad desarrollada entre la Monarquía Hispánica y Francia por el control del continente.

Fue con Richelieu, valido de Luis XIII, cuando la diplomacia, el ejército y las finanzas galos se volcaron en conseguir la sustitución del dominio Habsburgo, encarnado en su rama española, y reemplazarlo por el francés que se presentaba como libertador de la opresión austracista. Y así, su eminencia fue poco a poco construyendo un entramado de alianzas y conciertos que, si bien tardaron en cuajar, a la postre demostrarían su acierto absoluto, aunque el cardenal no viviera para verlo.

Mapa de una Europa asolada por las guerras entre 1600-1660. A la Guerra de Flandes (1568-1648), que se prolongaba desde los inicios del reinado de Felipe II, vino a sumarse la devastadora Guerra de los Treinta Años (1618-1648), su continuación en forma de la Guerra franco-española (1635-1659) y las guerras en Portugal y Cataluña, demasiados frentes para una Monarquía Hispánica que pudo salir del trance debilitada, pero sin apenas pérdidas territoriales. Pincha en la imagen para ampliar. © Desperta Ferro Ediciones

Tres eran los grandes teatros de operaciones en los que entraban en conflicto la Monarquía Católica y la Francia borbónica: por un lado, las posesiones borgoñonas de los Habsburgo, esto es, las Provincias obedientes flamencas incluida la Borgoña condal (el Franco-Condado). En segundo lugar, en el norte de Italia donde, si bien Milán era la gran plaza de armas de la Monarquía, Saboya, tradicional aliada, había ido girando sus intereses hacia París. Si a esto le sumamos que tanto Venecia como otros pequeños estados italianos (Mantua, Módena…) e incluso el papado –Urbano VIII había ascendido al solio pontificio en 1623– no veían con buenos ojos el dominio español de la península (recordemos que Nápoles y Sicilia también eran virreinatos españoles) entenderemos que las pretensiones francesas de desestabilizar esta región se antojaban bastante factibles. Por último, la frontera pirenaica ofrecía diversas posibilidades de actuación tanto en su extremo oriental, a través del Rosellón, como en el occidental por Navarra y Guipúzcoa.

Así las cosas, desde mediados de los años veinte Francia comenzó a planificar su estrategia de debilitamiento del poder español. Sabedor Richelieu de su inestable posición política en la corte parisina y de la bisoñez del ejército galo, rehuyó el enfrentamiento directo y prefirió la utilización de la diplomacia y, sobre todo, el dinero, para ganarse voluntades y socios en el concierto internacional. Recordemos que para entonces gran parte de Europa ardía en guerras en las que la potencia dominante, la Monarquía Hispánica –desde 1621 gobernada por un joven Felipe IV y un enérgico conde duque de Olivares– jugaba un papel primordial. En este contexto, el cardenal valido supo mover sus piezas convirtiéndose en el financiador de todo aquel que estuviera dispuesto a levantar sus armas contra los Habsburgo. Siendo consciente de que el talón de Aquiles de la monarquía residía en su frágil alianza con los primos vieneses, desde principios de los años treinta sus esfuerzos se centraron en socavar la posición de estos en el valle del Rin, subvencionando al ejército sueco de Gustavo Adolfo o pactando con Baviera. A la vez, el dinero francés afluía hacia La Haya para convencer a las Provincias Unidas de que no cesaran en su guerra con España.

La derrota sueco-protestante en Nördlingen (1634) y la finalización de las hostilidades entre Viena con Sajonia y Brandemburgo (Paz de Praga, 1635) obligaron a Richelieu a variar su política y ante el fracaso de sus aliados, dar un paso al frente y declarar la guerra a España. El asunto de Tréveris, pretexto pero no causa de la guerra, sería el momento de inflexión de unas relaciones que, al menos desde cinco años antes, se sabían abocadas al conflicto.

Ahora bien, la guerra, como decían sus teóricos, es un arte y el ejército francés carecía, a la altura de 1635, de la experiencia y preparación para afrontarla con éxito, de ahí que en las primeras campañas, en especial hasta 1639, sus éxitos fuesen mínimos sin poder aprovecharse de situaciones claramente ventajosas como ocurrió con la invasión de los Países Bajos en 1635 tras la victoria de Les Avins, el fracaso en la conquista de Borgoña por la resistencia de Dole en 1636 o el frustrado asalto a Fuenterrabía en 1638. La Monarquía Hispánica, por su parte, afrontaba la guerra con Francia como un elemento más de su compleja política internacional. De hecho, la entrada de este nuevo contendiente obligaba a dividir el ejército de Flandes en dos frentes lo que debilitaba en gran medida su capacidad de actuación forzándole en infinidad de ocasiones a mantenerse a la defensiva dejando la iniciativa en manos de los enemigos, cosa que, si bien los franceses tardaron en aprovechar, no ocurrió lo mismo con los holandeses que ya en 1637 recuperaron la simbólica ciudad de Breda.

Pero si esto ocurría en el frente flamenco, algo similar acontecía en otros escenarios. En el norte de Italia, Milán resistía como podía a las fuerzas coaligadas de Mantua, Parma y Módena encabezadas por Francia y, si bien se impidió la caída del Estado e incluso pudo apuntarse ciertos éxitos (Vercelli-Breme, toma de Turín, etc.), la consecuencia clara de esta situación era la incapacidad de acudir al socorro de ningún otro territorio, lo que dejaba abandonadas a su suerte posiciones como la Valtelina.

Incidiendo en estas debilidades a partir de 1639, la situación comenzó a desequilibrarse poco a poco. Ese año Richelieu consiguió atraerse, a fuerza de oro, a las tropas de Bernardo de Sajonia-Weimar tras el fallecimiento de este condottiero anti-imperial. Con ello no solo se quedaba Francia con la estratégica plaza de Breisach, conquistada el año anterior, sino que subcontrataba un cuerpo de ejército experimentado y fogueado capaz de proporcionar a los borbónicos los éxitos en el campo de batalla que hasta entonces se le habían resistido. Si a esto le sumamos que los holandeses habían conseguido desbaratar la última gran ofensiva marítima hispana sobre el mar del Norte en el estuario inglés de Downs (batalla de Las Dunas) entenderemos que la posición de Olivares fuese muy delicada y que intentase forzar la máquina para obligar a Francia a sentarse a negociar. Ambos bandos sabían que el esfuerzo de guerra estaba llevando al límite su capacidad fiscal y de reclutamiento y no parecería extraño que, en cualquier momento o lugar, estallasen motines y sublevaciones contra estas continuas exacciones. Y así ocurrió. En ese año, el primero en que los ejércitos franceses pudieron apuntarse un tanto con la captura de la capital del Artois, Arrás, se produjo la gran crisis de la monarquía con las sublevaciones de Cataluña y Portugal, lo que dio a la guerra un cariz muy diferente. Desde ese momento el objetivo de Madrid no fue otro que el conseguir la paz con las Provincias Unidas mientras se ordenaba resistir como se pudiera a las acometidas francesas. La derrota de Rocroi en 1643 debilitó aún más la posición hispana en Flandes, frente indefendible ante el derrumbamiento de las posiciones imperiales en Alemania a partir del año siguiente.

Esta es la razón que, desde 1644 a 1648, el retroceso hispano fuese visible en todos los escenarios. Con la guerra dentro de la Península por la sublevación catalana (la solución a la secesión portuguesa se postergó hasta mejor momento) y el ejército disponible empeñado en la defensa de Lérida –el Rosellón se había perdido–, apenas quedaban recursos y hombres con que enfrentar el resto de teatros de operaciones y de ahí que se confiase a la diplomacia una posible salida. Máxime cuando en otros territorios de la monarquía, el malestar social era aprovechado por los franceses para instiga revueltas (Nápoles, 1647). Se llegó así a la paz de Münster con los holandeses, decisión política que, si bien significaba una claudicación frente a los antiguos vasallos rebeldes, era, a la altura de 1648, un triunfo al separar a Francia de uno de sus principales aliados. La misma estrategia siguió Mazzarino, sucesor de Richelieu y valido de un Luis XIV niño, cuando en octubre de ese mismo año sancionó las paces de Westfalia por las que el Sacro Imperio dejaba de ser un agente bélico a considerar.

La batalla de Valenciennes 1656 (2018), óleo sobre lienzo de Augusto Ferrer-Dalmau. © Augusto Ferrer-Dalmau

Por tanto, desde esta fecha la Guerra franco-española entraba en una nueva fase donde ya eran solo estos dos contendientes los que mantenían las hostilidades. Y esta eliminación de terceros es la que permite a los españoles cierta recuperación, favorecida también por la crisis sociopolítica francesa encarnada en esa compleja revuelta conocida como la Fronda (1648-1653). Apagada la sublevación napolitana se procedió a la lenta recuperación de Cataluña sancionada con la toma de Barcelona en 1652, el mismo año que se reconquistaba en el escenario flamenco la importantísima plaza marítima de Dunquerque y en Italia, Casale. Parecía que, después de más de quince años de guerra, la situación se estancaba si no devenía favorable a Felipe IV, pero fue entonces cuando un nuevo protagonista, alejado del primer plano internacional desde hacía años, haría acto de presencia: la Inglaterra del Lord Protector, Cromwell.

Tentado por franceses y españoles, el dirigente británico se acabará decantando por la alianza con Mazzarino, en especial por la fuerza ejercida por los grupos de presión de la City que deseaban el desalojo de los españoles del Caribe y el control de esas rutas comerciales. Con la entrada de Inglaterra en guerra las reservas hispanas acabaron por agotarse. A pesar de algunas grandes victorias como las de Pavía (1655) o Valenciennes (1656) las fuerzas conjuntas franco-británicas eran demasiado poderosas como para poder enfrentarlas. Dominadora la Commonwealth de los mares tras sus victorias frente a los holandeses, era cuestión de tiempo que la monarquía quebrase. A la toma de Jamaica y la captura de la flota de Indias vino a sumarse la derrota terrestre de Las Dunas que implicaba, además, la pérdida de Dunquerque (1658). Ante esta situación Felipe IV dio orden a sus embajadores de negociar la paz con Francia. Se acaba así el conflicto clave en la traslación de la hegemonía de los Habsburgo hacia los Borbones, encarnados en un joven Luis XIV.

La Paz de los Pirineos y la boda de Luis XIV con la infanta María Teresa de Austria (1659-1660)

Alicia Esteban Estríngana (Universidad de Alcalá)

La colaboración estratégica de Oliver Cromwell con Francia, por la que el Lord Protector optó a finales de 1655, sumó a la larga Guerra franco-española un nuevo conflicto con la Commonwhealth inglesa. El cardenal Mazzarino quiso explotar esta nueva alianza a favor de Luis XIV antes incluso de que Inglaterra pudiera rentabilizarla: presentó una oferta de paz a Felipe IV a través del secretario de Estado francés, Hugues de Lionne, que viajó expresamente a Madrid en el verano de 1656. Aunque la misión de Lionne resultó estéril, como el propio Mazzarino esperaba, permitió a Francia proyectar la idea de que la disputa militar de las dos mayores potencias católicas de Europa no cesaba por la tozuda intransigencia de los españoles. Esta ronda de negociaciones se dio por fracasada en septiembre de 1656, debido a la falta de equilibrio y de moderación que presentaron ambas partes en sus exigencias y cesiones recíprocas, pero también por la pretensión francesa de la mano de la infanta María Teresa de Austria. Una demanda que no revestía novedad, puesto que Mazzarino ya había explicitado el deseo de desposar a su rey niño con la infanta española a mediados de la década de 1640, cuando se comenzó a negociar, en el Congreso de Westfalia, la paz general que debía poner fin a la Guerra de los Treinta Años. Si entonces Madrid consideró el enlace factible, pese a la reclamación francesa de una dote territorial de entidad que indujera a París a abandonar Cataluña, ahora resultaba más difícil de concretar, porque Felipe IV carecía todavía de sucesión masculina de su segundo matrimonio con Mariana de Austria y María Teresa era su potencial sucesora. También la razón sucesoria (la muerte del príncipe Baltasar Carlos en octubre de 1646) había desvanecido la hipotética permuta del Principado de Cataluña por los Países Bajos, que Felipe IV explotó con relativo éxito en aquel otro contexto de negociación hispano-francesa para presionar a los holandeses a firmar el tratado bilateral de Münster (1648) y para fomentar la desconfianza de los catalanes hacia Francia. Con el Principado casi recuperado, este trueque de territorios no se contempló en la nueva ronda de contactos que, por iniciativa española y de la mano de don Antonio Pimentel de Prado, tuvieron lugar en territorio francés y en París, una vez que la colaboración ofensiva prevista en el renovado tratado de alianza anglo-francesa, concluido en París en marzo de 1657, surtió sus devastadores efectos sobre el litoral del condado de Flandes. En este escenario de combate se perdieron Mardyck, Gravelinas y Dunquerque, junto con otras plazas próximas a la costa, como Furnes (Veurne) y Bergues-Saint-Winoc, gracias al avance combinado de efectivos terrestres de las dos procedencias y al bloqueo simultáneo de los puertos, eficazmente resuelto por la marina de guerra inglesa de acuerdo con la línea de acción conjunta que el tratado preveía ejecutar durante las campañas de 1657 y 1658.

Las entrevista de Luis XIV y Felipe IV en la isla de los Faisanes, óleo sobre lienzo de Jacques Laumosnier (1669-1744), musée de Tessé, Le Mans. Fuente: Wikimedia Commons

La prolongada estancia de Pimentel en la corte francesa, entre finales de noviembre de 1658 y junio de 1659, dio lugar a una suspensión de armas y a un tratado de paz preliminar sujeto a ratificación. Una parte de su articulado recibió un ajuste final de la mano de Mazzarino y de don Luis de Haro, el valido del rey, los plenipotenciarios de la última fase de negociación que se desarrolló en la frontera pirenaica entre los meses de agosto y noviembre de 1659. Sus conferencias en la isla fluvial de los Faisanes, situada en el río Bidasoa y conocida también como isla del Hospital, ajustaron las condiciones del matrimonio de María Teresa, el monto de su dote y su renuncia a cualquier pretensión sucesoria sobre el patrimonio territorial de su padre, en términos idénticos a los que su tía y suegra, Ana de Austria, había firmado para desposarse con Luis XIII de Borbón en el contexto de las llamadas “Dobles Bodas” de 1615. Aunque Mazzarino nunca consideró la renuncia como un impedimento jurídico insalvable para hacerse si no con toda, al menos, con parte de la herencia de Felipe IV, es cierto que el nacimiento del príncipe Felipe Próspero a finales de 1657 desplazaba a María Teresa de la sucesión.

El tratado definitivo, fechado el 7 de noviembre de 1659, fue tan complejo como extenso. Consta de 124 artículos públicos que regulan el modo en que las dos partes contendientes decidieron “dar fin a los infortunios de su contienda” y “reparar en todas partes los daños y miserias padecidas”. En esencia, estos artículos atendían a cuestiones comerciales y territoriales. El restablecimiento del tráfico de mercancías fue acompañado de concesiones comerciales ventajosas para Francia (artículos 5-34) que favorecieron su política mercantilista. Respecto a la cesión y restitución de plazas adquiridas en los distintos frentes en el transcurso de la guerra (artículos 35-59), cobran especial relieve los traspasos de soberanía acordados para los Países Bajos y “la parte de España” de la zona pirenaica. Allí se zanjó la posesión francesa de casi toda la provincia de Artois (a excepción de los enclaves de Aire-sur-la-Lys, Saint-Omer y Renty) y de varias plazas situadas en otras provincias, en concreto, el condado de Flandes (Bourbourg, Saint-Venant y Gravelinas, tomadas por Francia en 1645, 1657 y 1658, respectivamente), Hainaut (Le Quesnoy y Landrecies, tomadas en 1654 y 1655, y Avesnes-sur-Help, cedida sin previa captura francesa), Namur (Mariembourg y Philippeville, permutadas por los enclaves de La Bassée, en el norte de Artois, y de Bergues-Saint Winoc, en el condado de Flandes, que volvieron al control de Felipe IV) y Luxemburgo (Damvillers, Ivois, Thionville y Montmédy, tomadas por Francia en 1637, 1639, 1643 y 1657 respectivamente, junto con la pequeña Chauvency-le-Câteau, vecina a Montmédy y ocupada en 1637). Por lo que respecta a Cataluña, se zanjó la posesión francesa del condado de Rosellón, la comarca de Conflent y casi todo el condado de Cerdaña, comprometiendo con ello el sistema defensivo oriental del Principado, que sin embargo recuperó las plazas interiores ocupadas por Francia. Restituciones de esta misma naturaleza afectaron a territorios milaneses (las plazas de Valenza del Po y Mortara, ocupadas en 1656 y 1658), a áreas vinculadas al Franco Condado de Borgoña (el condado de Charolais y las plazas de Saint-Amour, Bletterans y Joux, fronterizas con el ducado francés de Borgoña), y a enclaves importantes situados en el maltrecho condado de Flandes, como Ypres, Oudenarde, Furnes y Dixmunde, que fueron devueltos sin mediar permuta.

En el tratado público quedaron parcialmente salvaguardados los intereses del príncipe de Condé, Luis II de Borbón, el cabecilla de la Fronda de los Príncipes que había puesto sus tropas y su liderazgo militar al servicio de Felipe IV en el frente de los Países Bajos (artículos 79-88), y en menor medida, los del duque Carlos IV de Lorena (artículos 62-78), un aliado antifrancés de rentabilidad quizá más cuestionable, pero igualmente susceptible de ser explotado, en el futuro, como agente desestabilizar de la corona francesa. Cabe subrayar, por último, que Felipe IV se comprometió a reconocer los derechos que, sobre Alsacia y sus aledaños del Rin, Luis XIV había obtenido en las negociaciones de Westfalia y, en consecuencia, a renunciar a cualquier derecho dinástico sobre esa región estratégica. Pero también que el monarca obtuvo el compromiso francés de cortar las relaciones comerciales con Portugal y de abandonar a su suerte al joven Alfonso VI de Braganza en su guerra con Madrid. Un compromiso que permitía a Felipe IV concentrar sus recursos militares en la frontera castellano-portuguesa y que fue ampliado en los 8 artículos secretos datados en la misma fecha que el tratado público, donde también se clarificaban mejor los asuntos relativos al príncipe de Condé (su condición política y sus cargos en Francia) y al duque de Lorena (restitución parcial de su patrimonio), así como otras cuestiones concomitantes a las abordadas en el articulado público de la paz.

Esponsales de Luis XIV con María Teresa de Austria en la iglesia de San Juan de Luz, el 9 de junio de 1660, óleo sobre lienzo de Jacques Laumosnier (1669-1744), musée de Tessé, Le Mans. Fuente: Wikimedia Commons.

El encargado de trasladar a Felipe IV la petición de mano formal de María Teresa fue el mariscal-duque de Gramont. La realizó en el Real Alcázar de Madrid en octubre de 1659, aunque la entrega de la infanta se aplazó hasta el año siguiente. En junio de 1660, tuvo lugar el encuentro solemne de las Cortes española y francesa en la isla de los Faisanes y el matrimonio dinástico, de enorme trascendencia posterior, se ofició en la iglesia de San Juan de Luz. En cierta medida, la relevancia del enlace, sujeta a contingencias imposibles de vislumbrar entonces, condicionó una visión catastrofista de la Paz de los Pirineos, tildada de éxito francés y de derrota de conjunto para la corona española. Sin embargo, aproximaciones posteriores con propósitos revisionistas han establecido interpretaciones más equilibradas, hasta el punto de hallar cierta moderación en el tratado. Teniendo en cuenta el progreso francés en todos los frentes, los términos en los que Madrid, acuciado por la necesidad de centrar su atención en la recuperación de Portugal, aceptó poner fin a la guerra no fueron tan derrotistas y hubo más transacción que claudicación. Así, serían desastres posteriores, asociados al avance arrollador de Luis XIV en la Guerra de Devolución (1667-1668) y la Guerra de Holanda (1672-1678) y a la pérdida de Portugal en 1668, los que apuntalaron la hegemonía francesa en Europa y el repliegue militar, político y cultural de la Monarquía Hispánica.

De las armas al tablero: el juego en la corte de la Edad Moderna

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño (Madrid Institute for Advanced Study-Universidad Autónoma de Madrid)

En la formación de la nobleza cortesana el cultivo de las letras y la educación del gusto se complementaban con el manejo de las armas. La espada y el caballo continuaban siendo los atributos de nobleza que distinguían a los nobles de los plebeyos. El carácter simbólico del equino lo explicaba Ramón Llull en el Libro de la Orden de Caballería: “Al caballero se da caballo en significación de la nobleza de ánimo, y para que a caballo esté más elevado que los demás hombres, sea visto de lejos, tenga más cosas debajo de sí y sea el primero de todos en las funciones pertenecientes al honor de la caballería”. Baldassare Castiglione exigió a su cortesano una atención preferente para lograr la destreza en el uso de las armas. El portugués conde de Portalegre recomendaba a su hijo familiarizarse con las armas de fuego, practicando el tiro con el arcabuz y la escopeta debiendo “cargar y disparar a priesa y con destreza”. Para el manejo con brío y gallardía de la espada, João da Silva confiaba en la ciencia del maestro de esgrima.

Lance de capa y espada en las calles de Madrid en este detalle del cuadro Milagro de la Virgen de Atocha en las obras de construcción de la Casa de la Villa (c. 1650), óleo sobre lienzo anónimo, Museo de Historia de Madrid. Las reyertas o duelos de esgrima a espada ropera y vizcaína no eran infrecuentes en las calles de la capital. © Wikimedia Commons/Carlos Teixidor Cárdenas

Los preceptores de espada debían enseñar los movimientos, tretas y posturas, el acometer y el retirarse, el reparar el golpe, huir el cuerpo y todo lo demás concerniente a defenderse y ofender con la espada. Durante el siglo XVII floreció un género de tratados en castellano dedicados a la nobleza de la espada y a la ciencia denominada Destreza de Armas de la que fue autorizado instructor Luis Pacheco de Narváez, maestro mayor en la Filosofía y Destreza de las Armas de Felipe IV. El dominio de las armas de mano resultaba indispensable para afrontar aquellos lances que podían ofrecerse al pasear en compañía y en desafíos entre caballeros. La figura de los nobles caminando con una espada larga y una daga al cinto era habitual en las calles de las ciudades españolas; los altercados con espadas entre caballeros también. Sobre las obligaciones de los duelistas, el papel de los padrinos y los casos lícitos de desafíos se extendió el cronista Alonso Nuñez de Castro en varios apartados de su tratado El Cortesano en Madrid. La tratadística sobre el duelo tras una génesis italiana se extendió al ámbito hispano.

La afición a la montería, ballestería y cetrería acostumbraba al cuerpo a la dureza de los ejercicios de la guerra. Para estos fines el cortesano debía de ser “muy buen caballero de la brida y de la jineta”, como recomendaba Castiglione. El mantenimiento de un caballo se consideraba requisito indispensable para quienes trataban de ser reconocidos como miembros del estamento nobiliario, aunque en las cortes del siglo XVII el atributo de la excelencia social fuese poseer un coche midiéndose el rango nobiliario en función del número de bestias que lo tiraban. El conde de Portalegre refería varios consejos para montar el caballo a la gineta y a la brida con una buena postura y aire natural, sin estragar el ademán con “afectación alguna de rostro, de cuerpo ni de brazo”. La destreza en el manejo del caballo se exhibía públicamente en los juegos de cañas y toros, en torneos o contra los estafermos. Los ideales caballerescos reverdecieron en estos ejercicios de destreza armada. En la caza y los juegos a caballo se mezclaban la diversión con la práctica de ocupaciones que se concebían como imagen de la guerra. El servicio militar era uno de los principales caminos que podía seguir la nobleza hispana para ganar reputación y conseguir mercedes del monarca.

Otras diversiones menos belicosas estaban permitidas al cortesano. Se recomendaba como ejercicio físico el juego de la pelota, tan practicado en las cortes europeas y que provocó la modificación arquitectónica de numerosos palacios de reyes y señores. La destreza en jugar a la pelota se convirtió en otra señal de distinción nobiliaria frente a los plebeyos atribuyéndose a “los nobles y gente honrada” la afición a este honesto ejercicio. Como ocurrió con otras diversiones cortesanas los nobles aplicaron el símil del juego de la pelota a las relaciones humanas. El alcance de esta práctica quedó reflejado en las nuevas acepciones que en la lengua castellana adquirieron los términos y frases figuradas de pala, hacer pala, jugar a la pelota, rechazar la pelota, pelotear y traer al pelotero. Incluso Baltasar Gracián, en El Criticón, equiparaba la vanidad de la vida humana a un partido de pelota en el que los dos equipos golpeaban con las palas a pelotas de viento y de borra que tenían rasgos antropomórficos. Junto al de la pelota la nobleza practicaba los juegos de argolla, de trucos y carambola, de bolos y el ajedrez, siendo este último muy popular entre los nobles cortesanos españoles.

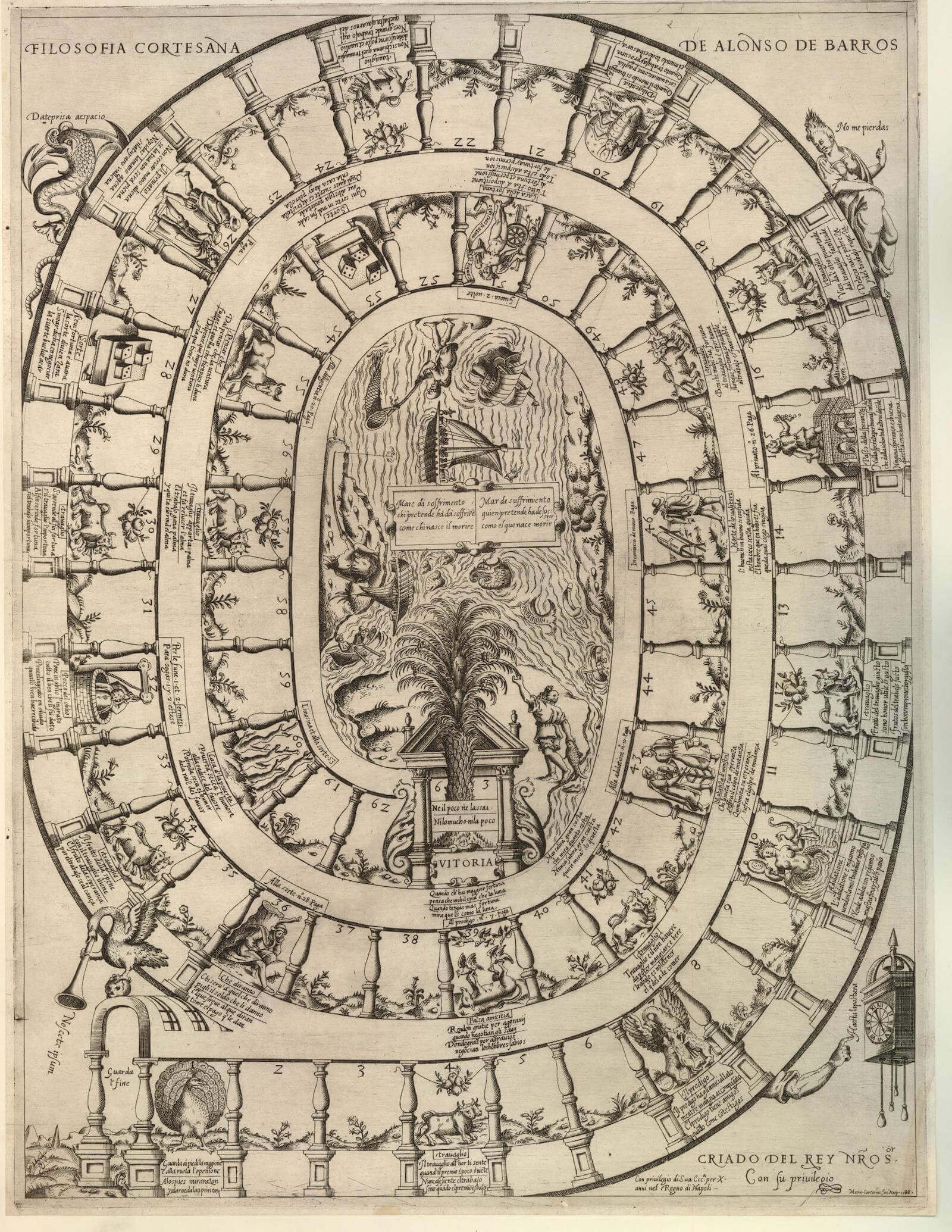

Juego de la Corte de Alonso de Barros, edición bilingüe impresa en Nápoles en 1588. British Museum.

El jugar a los naipes se disculpaba con el rey, en reuniones de caballeros y “juntas de damas y señoras principales” siempre que se mostrase desapego al ganar o perder y no se frecuentasen las casas de conversación y de juego. La afición de la nobleza al teatro resulta sobradamente conocida. Enumerar todas las actividades lúdicas que aparecen en la literatura áulica resultaría demasiado prolijo. Baste aludir al interés por el carnaval, los saraos o a los festejos nocturnos de máscaras que permitían a la nobleza exhibirse a caballo por parejas luciendo vestidos y libreas. Entre las diversiones con las que un cortesano podía entretenerse estaba el propio juego de la Corte moralizado por Alonso de Barros. En un tablero se escenificaban los medios que usaba un pretendiente para avanzar en el laberinto cortesano: la liberalidad, la adulación, la diligencia, el trabajo y el conocimiento de uno mismo. Pero también figuraban las casillas que dificultaban la medranza tales como el pozo del olvido, el qué dirán, la falsa amistad, la mudanza de ministros, la muerte del valedor y la fortuna mal aprovechada. Bajo la advocación de la diosa Fortuna, los cortesanos jugaban a adentrarse en el mar de la corte y seguir el itinerario del pretender. La suerte de los dados decidía quien obtenía la palma de la victoria y se llevaba la polla. Un tablero podía convertirse en el espejo del mundo de la corte; mirándose en él, los cortesanos se divertían ocultándose tras las máscaras de sus mismos rostros.

En efecto, Alonso de Barros, criado de la casa real de Felipe II, escribió el tratadito Filosofía Cortesana, moralizada (Madrid, 1587). Como asegura el propio Miguel de Cervantes en uno de los sonetos que abre la obra, “El que navega por el golfo insano / Del mar de pretensiones, verá al punto / Del cortesano laberinto el hilo”. La Filosofía Cortesana servía para aclarar las reglas de una especie de juego de la oca que representaba el tortuoso itinerario de los pretendientes en la corte. Según la suerte de los dados los jugadores podían avanzar o retroceder sus fichas en las casillas del tablero. Ganaba el dinero apostado el que llegaba a la última casilla, que representaba la palma de la gloria. Las casillas eran favorables o contrarias dependiendo de los versos e imágenes que tuviesen, demostrando una clara influencia de los tópicos de la emblemática. Preside el tablero del juego la imagen de la inestable fortuna con dos caras, una favorable y otra temible. En la mano derecha la Fortuna sostiene una rama de palma insignia del vencedor mientras en la mano izquierda empuña una espada, señal del rigor con el vencido. Entre la palma y la espada trascurre la navegación cortesana por el mar del sufrimiento. El juego de la corte permite a Alonso de Barros predicar el desengaño a los que pretenden medrar en el palacio de los reyes sin saber las desventuras que les esperan.

Bibliografía

- BÉLY, Lucien, La France au XVIIe siècle. Puissance de l’État, contrôle de la société, París: Presses Universitaires de France, 2009.

- BÉLY, Lucien, HAAN, Bertrand y JETTOT, Stéphane (eds.), La Paix des Pyrénées (1659) ou le triomphe de la raison politique, París: Classiques Garnier, 2015.

- GARCÍA GARCÍA, Bernardo J., El ocio en la España del Siglo de Oro, Madrid: Akal, 1999.

- NEGREDO DEL CERRO, Fernando, La guerra de los Treinta Años. Una visión desde la Monarquía Hispánica, Madrid: Síntesis, 2016.

- SÉRÉ, Daniel, La paix des Pyrénées. Vingt-quatre ans de négociations entre la France et l’Espagne (1635-1659), París: Honoré Champion Éditeur, 2007.

Cristina Bravo Lozano es investigadora postdoctoral Tomás y Valiente en el Madrid Institute for Advanced Study (Universidad Autónoma de Madrid-Casa de Velázquez). Su investigación histórica versa sobre el misionalismo español en las islas Británicas, Provincias Unidas, Dinamarca y Hamburgo durante el siglo XVII, así como sobre la respuesta de la Monarquía de Carlos II a la ocupación escocesa del Darién. Entre sus publicaciones cabe destacar la monografía Spain and the Irish Mission, 1609-1707 (Routledge, 2019).

Roberto Quirós Rosado es profesor ayudante doctor de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre sus líneas de trabajo destacan el análisis de la construcción de la monarquía de los Habsburgo en el siglo XVIII, o los mecanismos de (re)construcción del pasado romano y medieval durante la Edad Moderna. Entre sus publicaciones se encuentra el libro Monarquía de Oriente. La corte de Carlos III y el gobierno de Italia durante la guerra de Sucesión española (Marcial Pons Historia, 2017).

Fernando Negredo del Cerro es miembro del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad y ha ejercido como profesor asociado de Historia Moderna en la Universidad Complutense y la Universidad Carlos III de Madrid. Se ha especializado en estudios sobre la oratoria sagrada y sus vínculos políticos durante el siglo XVII y en la proyección hispana de la guerra de los Treinta Años. Recientemente ha coeditado junto a John H. Elliott Cartas y memoriales del Conde Duque de Olivares (Marcial Pons Historia-CEEH, 2013-2021).

Alicia Esteban Estríngana es profesora titular en la Universidad de Alcalá. Se ha especializado en el estudio de los vínculos hispano-flamencos durante los siglos XVI y XVII, con una marcada atención a la hacienda militar, los discursos sobre la lealtad política y los proyectos de cesión y separación de los Países Bajos españoles bajo los Habsburgo. Es autora de la monografía Madrid y Bruselas. Relaciones de gobierno en la etapa postarchiducal (1621-1634) (Leuven University Press, 2005).

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño es catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y director del Madrid Institute for Advanced Study. Sus líneas de trabajo versan sobre la cultura cortesana en los siglos XVI-XVII y el gobierno político de la Italia habsbúrgica. Es autor de La República de las Parentelas. El Estado de Milán en la monarquía de Carlos II (Gianluigi Arcari Editore, 2002). Asimismo, es coordinador del proyecto RISE de la Unión Europea Failure. Reversing the Genealogies of Unsuccess, 16th-19th Centuries (2019-2024).

La adaptación y traducción del juego, así como la coordinación de los contenidos del presente dossier han sido realizadas por Cristina Bravo Lozano (MIAS-UAM) y Roberto Quirós Rosado (UAM) y se han desarrollado dentro del proyecto “Gamificación barroca: usos didácticos de un juego de mesa histórico” (FYL_002.21_INN, Universidad Autónoma de Madrid).

*El regalo de Le jeu des françois et des espagnols pour la paix corresponde a todas las suscripciones o renovaciones premium realizadas de agosto de 2022 a julio de 2023. Los envíos del regalo se realizarán a partir de septiembre.

Comentarios recientes