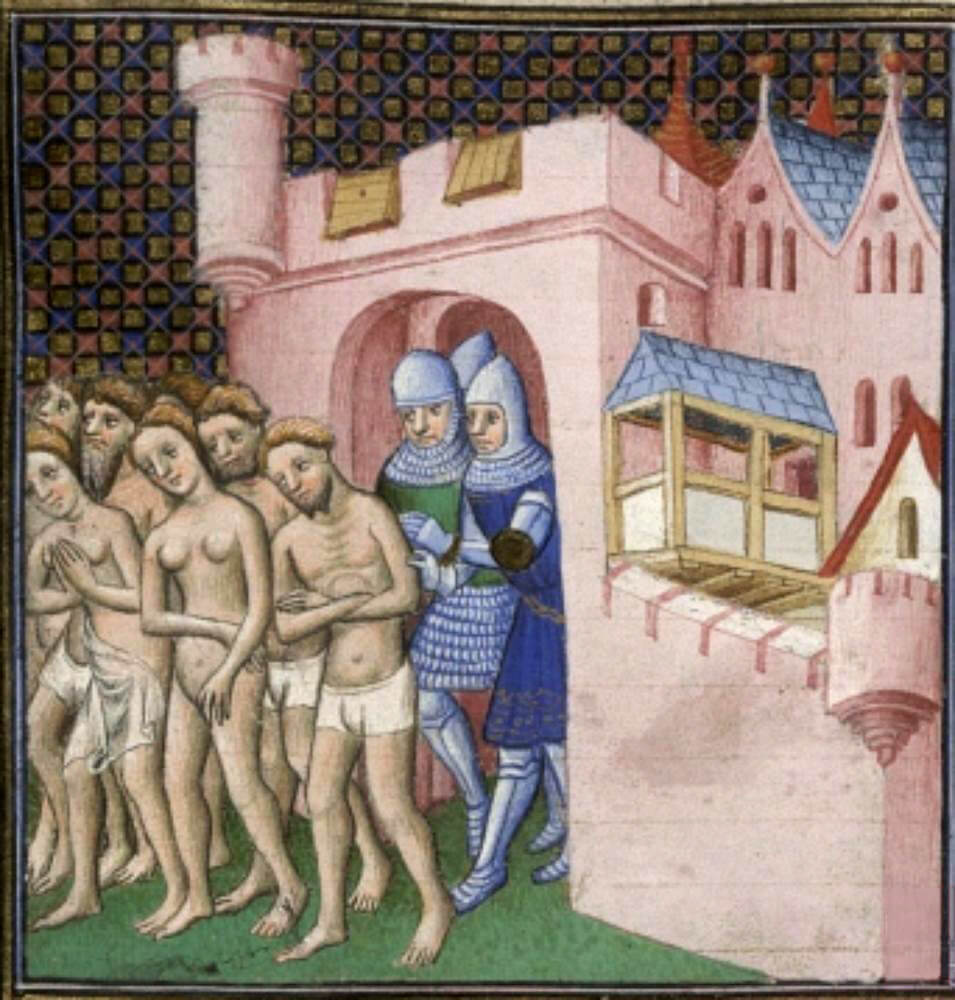

Expulsión de los habitantes de Carcassona en 1209, iluminación del libro Grandes Chroniques de France (ca. 1415), British Library. Las represalias de los cruzados contra la herejía cátara no hicieron distinción entre hombres, mujeres o niños.

Resulta complicado diferenciar el mito de la realidad cuando hablamos de los cátaros. Los conocemos, básicamente, por fuentes ajenas, ya que su palabra se diluyó en la persecución. Así pues, su imagen nos llega a través de las fuentes inquisitoriales y, sobre todo, a través de la romantizada y novelada imagen creada en el siglo XIX, con la Historia de los Albigenses, de Napoleon Peyrat. De hecho, ni siquiera estas personas se llamaban a sí mismos ni cátaros (del griego katharos, puro), ni albigenses (referido a la ciudad de Albi, que acogía una de las principales Iglesias), ni «perfectos». Se autodenominaban “buenos hombres” y “buenas mujeres”, o “buenos cristianos”. O cristianos, a secas. Incluso en la denominación, se diluye su autopercepción y se les sitúa en la alteridad. Dentro de esta relativa oscuridad, siempre resulta más complicado acercarnos a la historia de las mujeres, en una situación de subordinación social y relativa invisibilidad.

Mujeres cátaras y mujeres católicas

Sí sabemos, sin embargo, que las mujeres cátaras tuvieron una posición especialmente relevante dentro de sus comunidades, mucho más igualitarias que las que se iban creando en torno a la doctrina católica. Las «perfectas», al igual que sus pares varones, podían dar el consolamentum (único sacramento que admitían), dirigir las oraciones, bendecir a los creyentes o predicar. Esto último, la libertad de palabra, debía sorprender mucho en la época, por la diferencia con las doctrinas ortodoxas, que condenaban al silencio y la subordinación a la mujer.

Como ejemplo cabe citar que, en 1207, una mujer cátara, identificada a veces con Esclermonde de Foix, intervino en una polémica pública entre cátaros y cristianos. El monje católico le espetó que volviese a su rueca, asegurando que su sitio no estaba en una reunión pública. En el catolicismo, aunque se concedía a las mujeres la potestad para escribir, lo que permitía un mayor control masculino del resultado, la palabra siempre había estado vetada. Esta última es mucho más libre, incontrolable y accesible, lo que la hacía mucho más peligrosa. La referencia a la “rueca”, además, como símbolo de domesticidad, resulta enormemente significativo.

Las “buenas mujeres” parecen ser más sedentarias que sus homólogos masculinos, y realizaban menos viajes para predicar, aunque en los últimos años de la persecución, los predicadores solían viajar en parejas mixtas, fingiendo ser matrimonios para evitar las sospechas de los inquisidores. Sin embargo, sí creaban unas redes de solidaridad más potentes que los hombres, al agruparse en hogares comunitarios. En ellos, además de realizar trabajos manuales y convivir con la población (a diferencia de las monjas y monjes, que se aislaban de la población laica), atendían a enfermos, acogían a viudas, hospedaban a viajeros o ayudaban a las personas más pobres de la comunidad.

Además, no existía un concepto de clausura, por lo que no solo entraban y salían, sino que se educaba a muchas niñas que luego acabarían siendo esposas y madres. De este modo, los lazos entre parientes y amigas, influían en todas las familias de la zona. Los católicos, pues, no solo eran asistidos por los cátaros, sino que muchas de sus familiares se convertían o convivían en estos hogares. Este sistema y urdimbre de hogares y comunidades permitía a los predicadores moverse con libertad y cierta seguridad material, además de crear una sensación de identidad muy potente. Funcionaban también como elementos de socialización y conversión, al proporcionar un lugar seguro donde debatir, enseñar, oír a los predicadores itinerantes y reunirse.

Lado este del castillo Queribus, con la vista sobre la llanura, Aude, Francia. © Groumfy69

En esta situación influyó de una forma importante, probablemente, la especial situación económica de las mujeres en Languedoc. El derecho consuetudinario de la zona les permitía heredar, testar y cierta capacidad en el manejo de sus bienes, lo que las situaba en una posición más consolidada económicamente que la de las mujeres de otras zonas. Eso suponía, además, una cierta agencia a la hora de fundar hogares o mantener obras de caridad, así como una cierta autoridad social.

Así, algunas de las “buenas mujeres” o creyentes más conocidas, como Blanche de Laurac, Esclarmonde de Foix o Geralda de Lavaur, venían de familias nobles y realizaban importantes gastos en sus comunidades. Geralda, además, se hizo cargo de la defensa de su ciudad ante los cruzados, lo que le valió acabar siendo arrojada a un pozo y apedreada hasta la muerte. Así mismo, para desprestigiarla aun después de la muerte, se difundió la acusación de que habría mantenido relaciones incestuosas con su hermano.

El ataque de los cruzados a estas mujeres, conocidas por sus acciones sociales y su ayuda a los más desfavorecidos, contribuyó, junto con las ejecuciones masivas de población civil (en sitios como Béziers o Marmande) y la destrucción de cosechas, a que no fueran precisamente bien recibidos. De este modo, en vez de crearse odio hacia los herejes, se potenció una cierta protección de los mismos y una mayor sensación de comunidad e identidad.

¿Una sociedad más igualitaria?

Hay que destacar que también había un fuerte componente espiritual en este aire de relativa igualdad. Para los cátaros, lo realmente divino es el espíritu, mientras que la materia está impregnada de maldad y contaminación. Así pues, el cuerpo, y con ello el sexo, es un mero accidente, algo a superar y dejar atrás. La renuncia al cuerpo, mediante el ascetismo, permitía igualarse a hombres y mujeres. De estas ideas viene también la renuncia a la sexualidad o al consumo de carne, creándose una espiritualidad alejada de la materialidad corporal. Lo mismo sucedía con la renuncia a tener símbolos, imágenes o reliquias, así como tampoco templos. Esto, de nuevo, revertía en una especial importancia de las casas y la presencia femenina en la creación de espacios de reunión.

Algo parecido había sucedido en el cristianismo primitivo, en que las Madres del Desierto y las mártires eran respetadas bajo la figura de la mulier virilis, la que superaba las supuestas debilidades de su sexo al renunciar al cuerpo, a la sexualidad y al placer, privándose de alimentos y de una vida familiar. Esto hacía que sus palabras se cargaran de divinidad y autoridad, situándolas por encima, incluso, de muchos de sus pares varones. Igualmente, muchas de las primitivas iglesias eran domésticas, siendo llevadas y aportado el espacio por mujeres.

Eso no quiere decir que existiese una igualdad real y completa entre los “buenos cristianos”. Las mujeres, sobre todo las creyentes que no habían recibido el consolamentum, seguían sometidas a sus familiares varones y muchos cátaros participaban, en la vida cotidiana, de los prejuicios y misoginia de la época, acusando a las mujeres, además, de ser perpetuadoras de la malvada materia, así como elementos de tentación o perdición. Muchos nobles creyentes no se inclinarían ante una “buena mujer”, por mucho que ella fuera «perfecta» y ellos meros creyentes, si esta pertenecía a un estrato inferior. Sin embargo, el contraste con las doctrinas católicas era notable y notoria.

Las “buenas mujeres” se enfrentaron, además, a la Inquisición y a la muerte en igualdad de condiciones, siendo igualmente quemadas en las hogueras que tan recientemente habían aparecido en la cristiandad occidental. Esta homogeneidad afectó también a la represión en la población civil. Muchas de las ciudades asaltadas por los cruzados acababan con toda la población quemada o pasada a cuchillo, o, en el mejor de los casos, expulsada con lo puesto (como en el caso de Carcassonne).

La muerte de Simón de Monfort en el asedio de Toulouse, en L’histoire de France depuis les temps les plus reculés jusqu’en 1789 (1870-1875, 5 vols.) de François Guizot (1787-1874). A decir de las fuentes, le aplastó la cabeza una piedra arrojada por una catapulta manejada, para deshonra del cruzado, por mujeres cátaras.

Curiosamente, la historia cuenta (aunque no sabemos cuánto hay de leyenda) que Simón de Montfort, azote de los cátaros y de la nobleza que les apoyaba, causante de tantas matanzas de civiles, sin distinción de sexo o edad, murió, precisamente, a manos de mujeres (véase «Los más temibles asedios en Desperta Ferro Antigua y medieval n.º 56: La cruzada contra los cátaros (I)). En el asedio a Tolosa sería una catapulta manejada por un grupo de mujeres de la ciudad, la que dispararía la piedra que acabó acertándole en la cabeza. Puede que solo fuera una repetición, como en tantas otras historias, del símbolo de la acción femenina, desesperada y valiente, en los asedios, pero el mito resulta demasiado redondo como para no contarlo.

Bibliografía

Brenon, A. (2001): Las mujeres cátaras. Barcelona: Tikal.

Brenon, A (1989): Le vraie visage du catharisme. Balma: Ed. Loubatières.

O’Shea, S. (2002): Los cátaros: la herejía perfecta. Barcelona: Vergara.

Ruiz, T. (1994): “Las cátaras: una reflexión sobre la oralidad y escritura”, DUODA Revista d’Estudis Feministes, 7, pp. 119-124.

Comentarios recientes